近年、経営基盤の強化や後継者不足問題の解消などを解決するために、M&Aを行う中小企業は少なくありません。

しかし、「M&Aという方法が正解かわからない」「M&Aによるメリットやデメリットがわからない」という経営者の方も多くいらっしゃるでしょう。

本記事では中小企業がM&Aをするときの流れや、成功させるための注意点について詳しく解説します。併せて、M&Aをすることによるメリット・デメリットやM&Aの種類、成功事例もご紹介します。

「M&Aを検討しているけど、具体的な内容がわからない」と感じている中小企業経営者の方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。

↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓

目次

中小企業のM&Aが増加する背景

M&Aをする中小企業が増加傾向になっている背景には、以下のような理由が挙げられます。

それぞれの理由について、詳しくご紹介するので、当てはまるものがないか探してみてはいかがでしょうか。

後継者不足

近年、後継者不足が深刻な社会問題となっています。事業を継承することができず、廃業してしまうケースも少なくありません。

廃業となった場合、従業員の雇用問題など、さまざまな問題を抱えることになります。廃業に関連するリスクを回避する手段として、M&Aを選択する経営者は少なくありません。

人材不足

中小企業における人材不足は、業種を問わず深刻な問題となっています。少子高齢化の問題もあり。特に若年層の雇用が難しいと悩みを抱える企業は少なくありません。

また、採用できても計画的な人材育成ができず、離職につながるケースもあるでしょう。その結果、生産性の低下、企業としての競争力低下のリスクが生じます。

価格高騰が原因による資金調達とリスク分散

原材料、そして電気や原油の価格高騰は、一般家庭だけでなく中小企業にも大きな打撃を与えています。

製造コストだけでなく、輸送費や販売価格にも影響を与え、自社サービスの信頼度にも関わる大きな問題です。しかし、金融機関から新たな資金調達をし、販売価格を維持することは簡単ではありません。そのため、M&Aによって資金調達を行い、提供するサービスの維持を図るケースはよく見られます。

また、事業や株式の譲渡などによって、サービスの停止や、廃業などのリスクを分散することも可能になります。

DX化が困難

IT技術の進歩により、ハードウェアの入れ替えや新たなソフトウェアの導入など、対応するためには多額のコストと時間が必要です。

また、導入できても使いこなせる人材の雇用や育成も必要となり、大きな障害となるでしょう。

自社の資金力ではDX化の推進が困難なとき、M&Aによって資金を調達したり、他の企業の技術や人材を取り入れることを検討する経営者もいらっしゃいます。

業務の属人化

業務を担う担当者を固定化してしまうと、業務が属人化し、担当する従業員以外が業務を遂行することができなくなりやすいです。

業務の属人化は、人材不足や経営方針など、さまざまな要因が絡み合って生じます。そのため、人材を増やしたり、新たな風を吹き込んだりするために、M&Aを実施するケースも少なくありません。

中小企業庁による後押し

2025年4月、中小企業庁は「中小M&A市場の下記かくに向けた検討会」を設置。中小M&A市場の改革に関する検討を始めました。

そして2025年8月5日、今後実施すべき取り組み、取り組みの促進をするための施策を「中小M&A市場改革プラン」として取りまとめたことが経済産業省により公表されました。

そのことから、中小企業のM&Aは国の後押しによって今後さらに加速することが予想されます。

参考:経済産業省|「中小M&A市場改革プラン」を公表します

参考:中小企業庁|中小 M&A 市場改革プラン 中小 M&A 市場の改革に向けた検討会 中間とりまとめ

【売り手側】中小企業がM&Aを行うメリット・デメリット

M&Aは、企業が抱える課題を解決するための方法として、スタンダードなものになってきています。

売り手側から見たM&Aのメリット・デメリットについて、詳しく解説します。

メリット

M&Aを行うことで得られるメリットは、以下のようなことが挙げられます。

- 後継者問題の解決

- 従業員の雇用維持

- 財務の健全化

- 新規事業に向けた資金調達

- 個人保証からの解放

後継者問題の解決は、 M&Aで得られる大きなメリットの一つといえるでしょう。後継者がいないために廃業せざるを得なかった企業が、異なる企業へと事業を引き継ぐことで、積み重ねてきた技術やノウハウを残すことができます。

またM&Aは、事業だけでなく従業員も新たな企業へと受け継がれます。そのため、長年貢献してくれた従業員を解雇する必要もありません。

財務の健全化も、M&Aによって得られるメリットです。事業の譲渡で得た利益を、債務の返済や経営の改善に充当することができます。また、新たな融資を受けることなく新規事業の立ち上げができる可能性もあるでしょう。

そのほかに、M&Aで得られた利益で債務を返済することは、個人保証からの解放にもつながります。

企業の経営者が金融機関から資金調達をするとき、個人保証によって融資を受けるケースは少なくありません。売却や譲渡によって得た利益を返済に充てることで個人保証から解放され、経済的な不安を払拭することができます。

デメリット

メリットが存在すればデメリットも存在し、把握をしておかなければM&Aの効果をしっかり引き出すことはできません。

M&Aを行う売り手側のデメリットは、以下のとおりです。

- 条件次第では譲渡先が見つかりにくい

- 希望する条件での売却ができない可能性がある

- 既存取引先や顧客に不安や不信感を与える

- 従業員のモチベーションが下がる可能性がある

- 交渉の中断や白紙になる可能性がある

事業の特色や立地、参入している市場や希望条件によっては、買い手が見つからないケースがあります。場合によっては全く見つからず、交渉まで辿り着かないこともあるでしょう。

また、買い手側が売り手側の企業価値を低く見積もったり、将来性に価値を見出せなかったりした場合、価格などの希望条件が折り合わないこともあります。その結果、期待していた売却価格にならない可能性があることも理解しておくことが必要です。

そのほかに、M&Aによって売却することで、既存の取引先や顧客が不安や不信感を抱くリスクも理解しておきましょう。事業の売却は、新しい経営者に変わることで取引条件が変わるなど、さまざまな憶測をする原因になります。

適切なタイミングで説明を行い、取引条件が変わる場合は事前にアナウンスをするなど、リスクの軽減が必要です。

従業員のモチベーション低下の可能性があることも、M&Aにおけるデメリットです。

新たな経営方針のもと、新たな環境で働くことにストレスを感じ、モチベーションが下がる従業員は少なくありません。M&Aの締結前はもちろん、締結後のアフターケアも重要です。

最後に、条件の不一致やデューデリジェンス(買収監査)で発覚した問題やリスク、交渉期間中の財務状況の悪化などの理由で、交渉の中断や契約が白紙になるケースもあります。

交渉の中断や白紙撤回は、それまで費やした時間が無駄になるだけでなく、新たな買い手を探すときの弊害にもなります。

事前の検討や準備を念入りに行い、専門家に相談をするなどのリスク回避が重要です。

【買い手側】中小企業がM&Aを行うメリット

続いて、買い手側から見たメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

買い手側のメリットには、以下のようなことが挙げられます。

- 技術やノウハウの獲得

- 優秀な人材の確保

- 新規事業(市場)への参入がしやすくなる

- 複数の事業展開によるリスク分散

本来、新たな技術やノウハウの獲得には設備投資や人材育成など、多くのコストと時間を要します。しかし、M&Aを行うことで、売り手企業が持つ技術やノウハウを獲得し、スピーディに展開することが可能です。

また、同時に優秀な人材の確保にもつながります。M&Aによって獲得した技術やノウハウに精通した従業員が移籍することで、新たな人員確保や育成の手間が省け、即戦力として働いてもらうことができます。

M&Aは、新規事業や市場への参入もしやすくなります。売り手側の事業や市場を引き継ぐことで、これまで課題となっていた事業のシェア拡大が期待できます。

そのほかに、新たな事業を展開することで経営リスクの分散が可能になります。買い手側が特定の事業のみだった場合や、一定の事業に経営リソースを集中し過ぎていると、収益が低下したときに打撃を受けてしまいます。

複数の事業を展開し、それぞれを管理することでリスク分散が図れ、経営基盤の安定化にもつながるでしょう。

中小企業のM&Aで用いられる手法とメリット・デメリット

M&Aにはさまざまな手法があり、売り手側の経営状況や希望によって使い分けることが大切です。

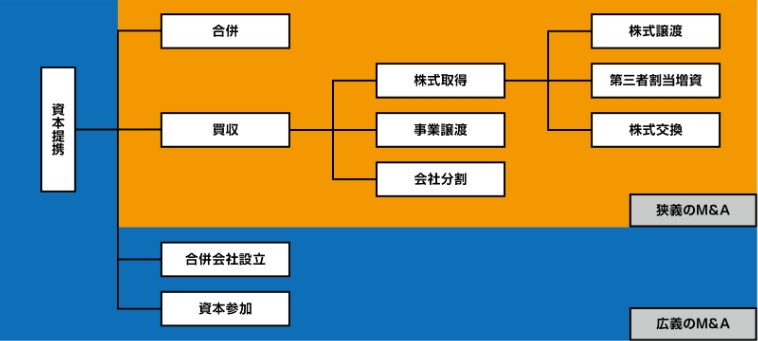

M&Aの方法は、以下の図のとおりです。

それぞれの手法が持つメリット・デメリットについて、詳しく解説します。

株式譲渡

| メリット | デメリット |

| ・経営権の移転が比較的簡便に行える ・株式売却による現金化がしやすい ・親族以外や第三者への事業承継ができる ・法的手続きが比較的簡単 ・法人自体は存続するので、取引先への影響が少ない | ・経営方針に影響が出る可能性がある ・既存株主と新規株主との間に摩擦が生じる ・内部情報が漏れるリスクがある ・税務に影響が出る ・会社定款に譲渡制限がある場合、自由に譲渡ができない可能性がある |

第三者割当

| メリット | デメリット |

| ・新株を発行することで資金調達ができる ・自己資本比率の改善が可能 ・価格や割当先を自由に決めることができる ・業務提携先や大口の取引先との関係強化ができる ・有力企業や投資家の出資により、信頼度が向上する | ・既存株主の持分が減少する ・経営に干渉される可能性がある ・株主同士で利害関係の対立が生じることがある ・公正な価格の決定や株主総会による特別決議な ど、法的な手続きが必要 ・不透明な割り当てをした場合、批判を招く可能性がある |

株式交換

| メリット | デメリット |

| ・スピーディーに統合できる ・資金の調達が不要 ・譲渡益課税が繰延になる可能性がある ・一定の経営権を維持しながら統合できある ・既存株主の立場を維持することができる | ・経営権が分散するリスクがある ・異なる企業文化や経営方針が摩擦を生む ・法的手続きと承認が必要 ・財務負担が増える可能性がある ・既存株主の持分減少の可能性がある |

株式移転

| メリット | デメリット |

| ・グループ会社の管理がしやすい ・情報共有や協力体制の構築により、競争力強化が期待できる ・経営権の一元化により、統制しやすい ・グループの再編や事業戦略の変更がしやすい ・譲渡益課税の繰延ができる可能性がある | ・法的手続きが多く、時間とコストがかかる ・新しい株式の比率や評価額について、既存株主への調整が必要 ・経営方針が分散するリスクがある ・必要な資金の負担が増える可能性がある ・既存顧客や取引先に不安感が生じる |

事業譲渡

| メリット | デメリット |

| ・不要な事業の整理ができる ・特定の資産や負債を譲渡することで、経営リスクの低減ができる ・既存顧客や取引先との契約が維持されやすい ・営業権やブランドなど、無形資産の譲渡も可能 ・売却による資金調達が可能 | ・譲渡益に対する課税がある ・雇用条件や待遇の変更により、トラブルが生じる可能性がある ・契約や許認可の再締結が必要 ・譲渡する事業の特性が失われる可能性がある ・既存顧客や取引先に不安感が生じる |

合併

| メリット | デメリット |

| ・業務の効率化や生産性向上が期待できる ・市場規模の拡大で競争力強化ができる ・重複する事業を整理し、コスト削減ができる ・自己資本比率の改善により、財務状況を強化できる ・新たな事業や市場開拓が可能 | ・経営方針や事業戦略の統合に時間がかかる ・法的手続きや承認で時間とコストがかかる ・既存株主の持分が減少する可能性がある ・異なる企業文化や経営方針に馴染めず、士気の低下につながる可能性がある ・既存顧客や取引先に不安感が生じる |

会社分割

| メリット | デメリット |

| ・事業毎の経営に専念できる ・事業を分けることでリスクの分散ができる ・不採算事業の切り離しができる ・事業毎の経営戦略が立てやすい ・M&Aや資金調達がしやすくなる | ・経営資源が分散され、効率が下がることがある ・法的手続きや承認で時間とコストがかかる ・従業員が雇用条件や環境の変化に不安を感じる ・ブランド力や顧客基盤も分散されてしまう ・事業が独立し、統制がしにくくなる |

合弁会社設立

| メリット | デメリット |

| ・事業リスクの分散ができる ・合併先からの資金調達が可能 ・双方の技術やノウハウを共有できる ・新たな市場への進出がしやすい ・既存のリソースなどを活用し、新規事業の立ち上げが早くできる | ・経営方針の統合や調整が必要 ・全ての利益が自社へ還元されるわけではない ・相手の選択を間違えると、悪影響が出る ・自社の機密情報が漏洩する可能性がある ・企業文化や環境の違いで摩擦が生じることがある |

中小企業のM&Aの流れ

中小企業のM&Aは、準備・交渉・契約の段階ごとに、それぞれ複数の作業が必要です。

| 準備 | ・M&Aの検討 ・自社の経営状況や純資産の洗い出し ・M&Aの仲介業者を選ぶ |

| 交渉 | ・ノンネームシートや企画概要書の作成 ・M&Aの種類を決める ・トップ面談の実施 ・M&A基本合意書の締結 |

| 契約 | ・M&Aの最終契約締結 ・クロージング ・事後処理(PMI) |

各工程について、詳しく解説します。

準備

M&Aを成功させるためには、念入りな事前準備が必要不可欠です。

「なぜM&Aをするのか」「M&Aという選択肢が正解か」など、検討を重ねましょう。理由や目的を明確にすることで考えのブレが生じにくくなり、自社従業員やM&A仲介業者へ説明がしやすくなります。

M&Aの実施が決まったら、自社の経営状態や純資産の洗い出しをしましょう。資産の中には、特許技術やノウハウなど、無形資産も含まれます。自社の評価に直結するので、漏れのないように行なってください。

また、準備の段階でM&A仲介業者の選定も行なってください。

M&A仲介業者は、自社の状況を理解したうえで、買い手企業を探しマッチングをしてくれます。準備の段階から参加してもらうことで、必要事項についてのアドバイスも得られるので、早めに決めておくことがおすすめです。

交渉

M&Aに向けた事前準備が完了したら、交渉へと移行します。交渉に向けて、ノンネームシートや企画概要書を作成しましょう。

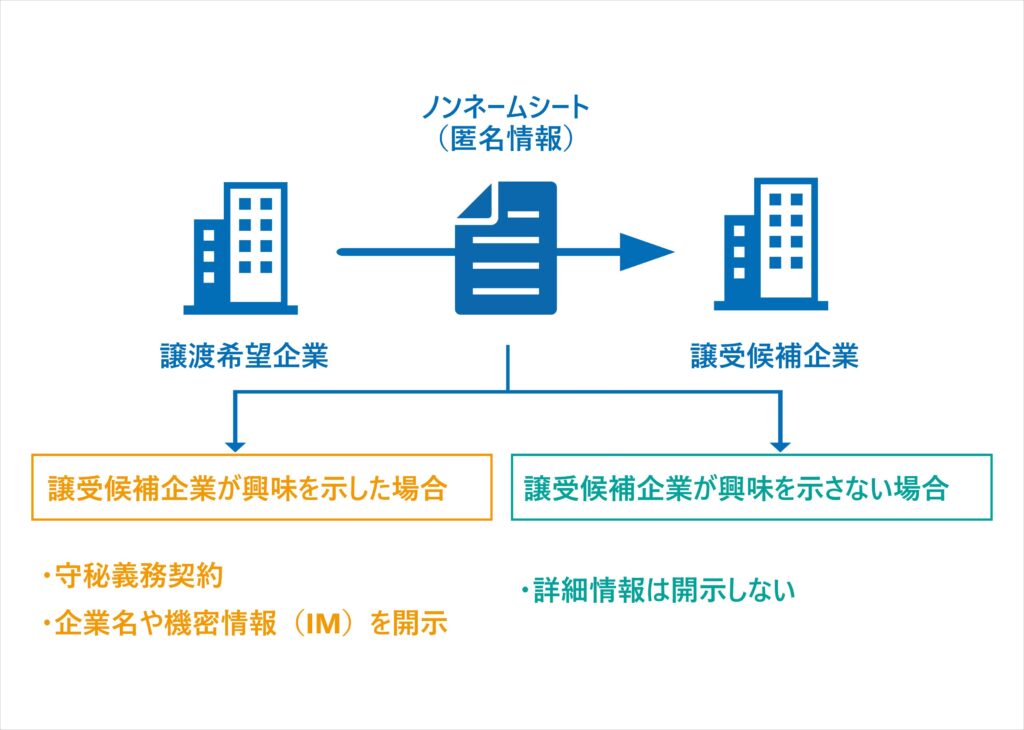

ノンネームシートの使い方は、以下の図のとおりです。

ノンネームシートは、売り手企業に興味を持った買い手企業に対して情報開示をしますが、守秘義務契約がされるため、不特定多数へM&Aの情報が広まることはありません。

ノンネームシートによって興味を持ってもらうことができたら、企業概要書を提出します。企業概要書には、企業概要や特徴・財務状況など具体的な情報を記載します。

買い手企業は、企業概要書の内容をもとにM&Aをするかの判断をします。そのため、自社を買い取ることでどれだけのメリットがあるかどうか、しっかりと記載することが大切なポイントです。

同時に、株式譲渡や合併など、どのような方法でのM&Aを希望するかも決めておきましょう。

M&Aの候補がある程度決まったら、トップ同士による面談が行われます。双方の経営者が話し合いを行い、経営ビジョンや売却後の方針など、互いが抱く考えに対して理解を深める場です。

M&Aの方法はもちろん、伝え漏れている情報や疑問点を伝え、不安や疑問点の解消をしておきましょう。

トップ面談が終わり双方が条件に合意できたら、M&Aの条件や契約の有効期限、契約解除の条件などが記載された基本合意書を締結します。

基本合意書の締結は、買い手側に対して独占交渉権が付与されます。そのため、売り手側は一定の期間は他企業との交渉をすることができません。そのため、基本合意書の締結をする際は、慎重に検討をしたうえで行うようにしましょう。

基本合意書を締結し、買い手側が「デューデリジェンス」と呼ばれる企業調査を実施して、情報の精査をしたうえで契約へと移行します。

契約

基本合意書を締結し、買い手側が行ったデューデリジェンスに問題がなければ、最終的な契約へと進みます。

なお、最終契約に使われる書類は基本合意書がベースになっていることが多いので、間違いや変更点などがないか、入念な確認が必要です。

書類に問題がなければクロージングが実施され、M&Aに関する取引が実行されます。これによって取引は完了し、経営権の移行や売却益の支払いが発生します。

無事M&Aの取引が完了しても、全てが終わったわけではありません。新体制に伴う臨時株主租界や取締役会の実施など、必要な事後処理が必要です。

事後処理では、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)も重要な業務です。企業文化やシステムの統合・組織の再編成などを円滑に統合することで、従業員が抱く不安や悩みを解消し、M&Aで得られるシナジー効果を最大化することが可能になります。

中小企業におけるM&Aの価格の決め方は?

中小企業のM&Aにおいては、適正な方法・評価のもとで売却価格を決めることが大切です。

市場価格から決める

過去の取引事例や株式市場などの相場をもとに、取引価格を決定することは、とても有効な方法です。

市場価格を参考にする場合は、類似企業のM&A取引事例を参考にして価格を決定する「類似取引法」、株式市場での取引価格を基に企業価値を評価する「市場価格法」などがあります。

収益から決める

収益をもとに売却価格を決める方法もおすすめです。

具体的には、将来予想されるキャッシュフローを現在価値に割引いて企業価値を評価する「DCF法」や、企業のEBITDA(税引前利益に特別損益、支払利息、減価償却費を加えた値)に業界平均の倍率を掛けて企業価値を評価する「EBITDA倍率法」があります。

資産から決める

市場価格や朱駅から算出する以外の方法として、資産から決めることもできます。

総資産から負債を差し引いた純資産を基に企業価値を評価する「純資産法」や、企業が解散した場合の資産売却価値を基に算出する「清算価値法」などがあります。

その他

上記3つの決め方以外にも、M&Aによって得られるシナジー効果を考慮したり、業界全体の成長性や市場環境、経済の安定性などをもとに総合的に判断し取引価格を決定するケースも少なくありません。

M&Aをするうえでの注意点

M&Aを実施するとき、売り手側と買い手側それぞれの立場で注意すべき点があります。

売り手側と買い手側、それぞれの注意点と共通する注意点について、詳しく解説します。

売り手側の注意点

M&Aによって株式や事業の譲渡などをする売り手側は、以下の点について注意が必要です。

- 企業価値を高めておく

- 不利な条件を隠さない

- 適正な価格提示をする

自社の企業価値が低い状態でM&Aを行ったとき、買い手企業の選択肢は狭まるでしょう。また、技術やノウハウに対する正当な対価が得られないケースも考えられます。

M&Aの検討をするときは、可能な限り早い段階で企業価値を高める施策を行いましょう。

また、開示する情報は偽りや虚偽がないようにすることも大切です。

情報を偽ったまま契約の締結をした後に虚偽が発覚した場合、問題が大きくなり、訴訟に発展する可能性も否定できません。

不利な情報も正直に開示することで、透明性のあるM&Aが可能になります。

そのほかに、適正な売却価格を設定することも必要です。

買い手側は、できるだけコストを抑えてM&Aを実施しようと考えます。自社の価値を正確に算出し、その根拠が説明できないと、買い手側の言い値で終わってしまう可能性があります。

買い手側の注意点

M&Aにおいて買い手側が周囲すべき点は、以下の3点です。

- デューデリジェンスを念入りに行う

- コンプライアンスを遵守する

- M&A締結後のPMIに備える

売り手企業に高額な負債があったり、虚偽申告があったりした場合、負債の引き継ぎや訴訟に発展することがあります。

売り手企業の創業地方の状況を念入りに調査し、リスク回避に向けた検討が必要です。

また、コンプライアンス(法令)の遵守は非常に重要です。

例えば、M&Aによって生じる税金について把握していなかった場合、納付漏れとなる可能性があります。

コンプライアンス違反は、罰則を受けるだけでなく、企業の信頼度を損ねるため、専門家のアドバイスを受けるなどの対策が必要です。

最後に、M&Aの契約締結後のPMIに備えることも大切です。

M&A締結後は、体制の見直しやシステムの統合など、さまざまな事後処理が必要になります。PMI(両者間の経営統合プロセス)の準備が足りない場合、システムが正常に機能しないなどのトラブルに見舞われる可能性があります。

最終的には業務にさまざまな支障を来す可能性があるため、念入りに準備をしておきましょう。

共通する注意点

M&Aを実行するとき、その目的が明確でないとM&Aで得られる効果が薄くなる可能性があります。M&Aに関する目的は、以下の記事を参考にしてください。

また、売り手側も買い手側も、相手企業を慎重に選定することが必要です。相手を間違えた場合、業績や経営体制が悪くなる可能性があります。

その結果、M&Aは失敗に終わり、統合で生じた時間やコストが無駄になってしまいます。相手企業によってM&Aの成果は大きく変わってくるため、慎重に選ぶようにしましょう。

M&Aは、双方にまとまった資金が必要です。買い手側には、買収に関わる費用が発生します。また、デューデリジェンスや手続きを専門家に依頼するときにも、ある程度の資金が必要です。

売り手側も、M&Aの専門家へ依頼するための資金が必要です。

M&Aをする際は、イレギュラーが起きても対応できるように、早めに予算を確保することが大切です。

秘密保持契約(NDA)の締結も、M&Aでは必要です。NDAを締結せずに交渉を行った場合、情報漏洩のリスクが高まります。また、交渉決裂後に売り手側企業の情報が漏洩する可能性も否定できません。

情報を保護し、円滑にM&Aを進めるためにも、NDAの締結は必要です。

最後に、両者に関わるステークホルダーへの十分な説明も、M&Aでは大切なポイントです。企業には、従業員や取引先、株主など多くの人が関わり、M&Aによってさまざまな影響を及ぼします。

M&Aの目的や必要性、得られるメリット・デメリットについて説明し、事前に理解を得ることが大切です。

中小企業がM&A仲介業者を選ぶポイント

中小企業がM&Aをするとき、その専門的な手続きや知識から、自社だけで実行することは難しいでしょう。

そのような課題を解決するためには、M&Aの仲介業者にサポートの依頼をすることがおすすめです。M&Aの仲介業者は、以下の点に気をつけて選ぶことがポイントです。

- 業界に特化した専門家がいるか

- 多くの実績があるか

M&Aは、業界によって抱えている課題や事情はさまざまです。そのため、自社に関連する業界に特化した専門家がいるM&A仲介業者に依頼することで、悩みに寄り添い、適切なアドバイスを受けることができます。

また、自社が関わる市場に進出したいと考える買い手企業とのマッチングにも対応できるため、M&Aの成功画しやすくなるでしょう。

実績の数も、M&A仲介業者を選ぶときに抑えていただきたいポイントです。

豊富な実績があれば、信頼性も高く、M&Aの成功に繋がりやすいでしょう。実績を見る際は、自社の状況と類似している成功事例があると、より信憑性が増すでしょう。

中小企業M&Aの成功事例

介護業界の未来を見据えたM&Aへの決断

- 会社名:株式会社樫の木

- 業種:グループホーム、有料老人ホームなどの運営

- M&Aで達成した内容:更なる事業の成長・拡大、人材確保

五期連続の赤字と債務超過により経営が厳しい状況にあるなか、父親の病気をきっかけに経営を引き継ぐことになった冨樫氏。

介護事業についての知識はほとんどなかったにも関わらず、社長就任時から14期連続で増収を続けました。

その一方で、自社だけでなく周囲の事業所も含めた介護業界の限界を感じ始めていたそう。現状を打破するためのM&Aを進める中で、氏が大事にしたことと、譲れない条件とは。

お互いが独立性を保ちつつも、メリットを享受できる関係性の構築

- 会社名:合資会社真栄田組

- 業種:とび土工工事(足場工事ほか)、土木工事、建築工事

- M&Aで達成した内容:事業の拡大、資材の共有

沖縄県名護市で55年もの歴史を持つ地場の老舗企業。ここ10年ほどで県内における公共工事の予算は減少の一途をたどり、義卓氏は生き残りをかけてM&Aを模索します。

100%の株式譲渡も覚悟していましたが、M&Aベストパートナーズが間に入った結果、株式譲渡が35%に留まる「業務提携」を実現。

真栄田組の自主性を守られた上で、親和性もあってお互いにメリットが出るような提携となりました。

第三者割増増資のM&Aで家族経営の未来が開けた

- 会社名:株式会社翠豊

- 業種:大断面集製材加工・建設業、山林及び丸太の売買、植林・育林・除伐・間伐・伐採業務、太陽光

- M&Aで達成した内容:事業拡大・同族経営からの離脱

祖父の代より引き継いだ林業を元に、父と2人で始めた会社は大断面集製材加工で大成。父が引退した年齢に自身が近づいたことで、会社継承に不安を覚えたそうです。

当初は100%株式譲渡を検討していた社長でしたが、先方にキーマンとしての経験や技術を買われ、株式の一部を出資してもらう「第三者割当増資」で契約が成立しました。

3代続く盤製造の事業拡大、継承M&Aが最適な選択肢に

- 会社名:松栄電機株式会社

- 業種:配電盤・分電盤・制御盤の設計/製作

- M&Aで達成した内容:事業の継続・従業員の継続雇用、盤製造の取引先拡大及び生産能力増強

父から社長を引き継ぐため、営業部長からスタートし、経営を学んでいった新堀氏。40代半ばから将来について真剣に考えるようになり、事業継承者がいないことや家族のための準備の必要性を感じていました。

また、松栄電機には事業規模を拡大する必要性を感じ、従来から起業意識もありました。

知人のM&A成功例からインスピレーションを得て、「M&Aなら課題が一気にまとまる」と感じたと、新堀氏は当時のことを語ります。

これまで通り地域に根づいた調剤薬局であり続けたい

- 会社名:有限会社アトムメディカル

- 業種:調剤薬局

- M&Aで達成した内容:大手傘下入りによる安定的な経営・薬剤師の雇用確保

神奈川県内で典型的な家族経営の調剤薬局を営んでいた後藤氏。

ドラッグストアやOTC医薬品(一般用医薬品及び要指導医薬品)を扱う量販店、大型店の24時間営業化などにより、個人経営・家族経営の調剤薬局に、先行き不安を覚えていました。

大企業でありながら社風の近い調剤薬局との出会いがあり、初面談からわずか4ヶ月という異例のスピードで、株式譲渡契約が結ばれました。

中小企業M&Aの失敗事例

M&Aを成功させるためには、過去の失敗事例を参考にしながら学ぶことも大切です。

どういった失敗事例があるのか、3つのケースをご紹介しましょう。

情報漏えいによって交渉が打ち切りとなった事例

M&Aを進める際には秘密保持契約(NDA)を締結するのが一般的であり、買い手と売り手双方には厳格な情報管理が求められます。

しかし、ある企業ではその重要性を十分に理解しておらず、最終契約の目前で売り手企業の従業員が取引先に対しM&Aを行うことを暴露。

これによって信頼関係が崩れ、買い手企業から交渉が打ち切られてしまいました。

M&Aにおいては相手先企業との信頼関係を維持することが何よりも重要であり、特に情報漏えいには細心の注意を払う必要があります。

M&Aの着手が遅れたことで失敗に終わった事例

中小企業のM&A失敗例として特に多いのが、着手や準備の遅れが原因となるケースです。

ある企業では売上の低迷などによって資金繰りが急速に悪化し、経営者は資金調達のために毎日奔走していました。

やがてM&Aも検討しはじめ弁護士に相談をしましたが、経営状態があまりにも深刻化していたため買い手企業との交渉はまとまらず不成立に終わっています。

このような失敗を防ぐためには、経営状態が深刻化する前の段階で、できるだけ早めに専門家やM&A仲介業者へ相談しておくことが大切です。

不誠実な対応が原因で交渉が打ち切りとなった事例

経営者の中には、実際にM&Aを進める過程で会社を手放すことが惜しくなるケースも少なくありません。

ある企業では基本合意の締結まで進んでいたものの、その後の段階で譲渡条件の変更を要求してきました。

これに対し買い手企業は不信感を抱き、これ以上の信頼関係を維持していくことは難しいと判断し交渉が打ち切りとなってしまいました。

信頼関係を維持するためには、お互いが誠実な態度で交渉を進めていく必要があります。

まとめ

中小企業は、経営状況の悪化や後継者不足など、さまざまな課題を抱えています。そして、課題の解決策として、M&Aは有効な手段といえるでしょう。

しかし、M&Aに必要なプロセスや手続きは複雑で、専門的な知識を要します。

M&Aベストパートナーズは、建設業や不動産業、医療やヘルスケアなどの業界に特化したM&A仲介会社として、多数の実績を積み重ねてきました。

豊富な知識と経験を身につけたアドバイザーが中小企業が抱える悩みに寄り添い、質の高いサポートをご提供いたします。

「M&Aのメリットがわからない」「自社に適したM&Aの方法がわからない」とお悩みの方は、まずはM&Aベストパートナーズへご相談ください。