M&Aストーリー

M&Aを実施する目的や背景は多岐にわたって存在するため、

ひとつとして同じ案件や事例は存在しません。

「継承」と「承継」。これらはどちらも「何かを引き継ぐ」という意味を持っている似た言葉です。

特に、「継承」という言葉は日常生活でも聞くことがあるでしょう。

話は変わり、M&Aの用語として「事業継承」と「事業承継」という言葉があり、これらも結局は「事業を引き継ぐ」という点では同じなのですが、細かな違いがあります。

本記事では、単語としての「継承」と「承継」、M&A用語としての「事業継承」と「事業承継」のそれぞれの違いについて解説します。

目次

「継承」という言葉は、何かを引き継ぐこと、特に財産、権利、義務、文化や伝統などを次の世代や他の人に受け継ぐことを意味し、「けいしょう」と読みます。

具体的な意味や使用される場面は文脈によって異なりますが、財産や権利、文化や伝統、役割や地位を継承するといった使われ方がメジャー。

単なる物質的なものだけでなく、無形の価値や知識、技術なども含まれるため、非常に広範囲にわたる概念です。

「承継」という言葉も先代から何かを受け継ぐことを意味します。読み方は「しょうけい」です。

財産、権利、義務、仕事などを他の人から受け取って続けることを指すという点では「継承」と変わりません。

特にビジネスや法的文脈で多用される用語で、前任者の役割や資産を正式に受け取ることを強調する際に使われます。

事業承継と事業継承はよく似ている言葉ではあるものの、いずれも「~を引き継ぐ」の意味で使われています。

それぞれ引き継ぐもの・引き継ぐタイミングに違いがあるため、事業承継・事業継承を始める前に確認しておきましょう。

まずは、事業承継と事業継承の違いについて解説します。

事業継承は、会社が持つ「資格」「ポジション」「財産」などの具体性があるものを引き継がせるときに使われます。

事業継承は、地位・身分・財産などを引き継いだ後に、先代の経営への向き合い方や未来像を承認するというイメージです。

事業承継と事業継承の使い分けは、曖昧な部分が多いですが、どちらを用いても間違いではありません。

関連記事:事業継承(事業承継)とは?種類やメリット、進め方について解説

事業承継とは、経営に対する先代の「考え方」「理念」「未来像」などの抽象的なものを引き継ぐという意味です。

事業の発展を目的に、企業の理想像や考えを受け継ぐ場合は、事業承継が使われます。

税制上の呼び方や法律用語として頻繁に使用されている言葉は、事業承継です。条文や契約書にも、事業承継という言葉が多く使用されています。

関連記事:事業承継とは?方法やメリット、成功させるポイントを分かりやすく解説

「継承」と「承継」の違いがわかったところで、事業承継で引き継ぐ3つの要素について具体的に解説します。

事業承継や事業継承では、企業の経営権を引き継ぎます。

企業の場合は代表取締役の交代、個人事業主の場合は現在の事業主の廃業・後継者の開業が必要です。株式譲渡によって、経営権を後継者へ譲ります。

企業の経営権を得るには、株式の保有数が1/2以上であることが理想です。1/2以上の保有率があれば、ある程度の経営権は確保できます。一方で株式の保有数が1/2以下の場合、他者の意向によって代表を解任させられるリスクがあることに注意しましょう。

株式の保有数が2/3以上であれば、特別決議を可決できます。定款の変更や株式移転などの、企業における重要な意思決定が可能です。

資産も事業承継・事業継承で引き継ぐ必要があります。

まず資金は事業に取り組むうえで、経済的に必要な資産です。事業用資産は土地や建物などの不動産・設備などを指し、経営を安定させるために欠かせません。

また経営権を得て、経営を維持させるためには株式も必要です。特許権や著作権などの財産権も企業が持つ資産に該当します。資産の規模によって、相続税や贈与税の負担が大きくなる場合がある点には十分な注意が必要です。多額の税負担を理由に、引き継いだ後の経営が不安定になるケースがあります。

個人事業主の場合、事業主が個人で資産を持っているのであれば、個別で引き継がなくてはなりません。

事業承継・事業継承では、知的財産も引き継ぎます。

知的財産のすべてが、すぐの引き継ぎが可能なものとは限りません。なかには、段階的に引き継ぐ必要がある知的財産もあります。

引き継ぎが必要な知的財産は、主に以下の6点です。

承継の場合、経営への考え方や未来像なども引き継ぐべき知的財産に含まれます。

従来の経営方針や築き上げてきた信用も引き継ぐことになり、無形財産と同等といえるでしょう。

引き継ぎの際は、大勢の従業員や取引先に関する情報も関わってきます。事業承継・事業継承を失敗しないためには、経営との向き合い方に共感し、人脈を大切にする後継者を選ぶことが重要です。

事業承継には、親族内承継・親族外承継・M&Aの3種類があります。

スムーズに事業承継を進めるために、それぞれのメリットやデメリットを把握しておきましょう。

以下では、3種類の事業承継についてわかりやすく解説します。

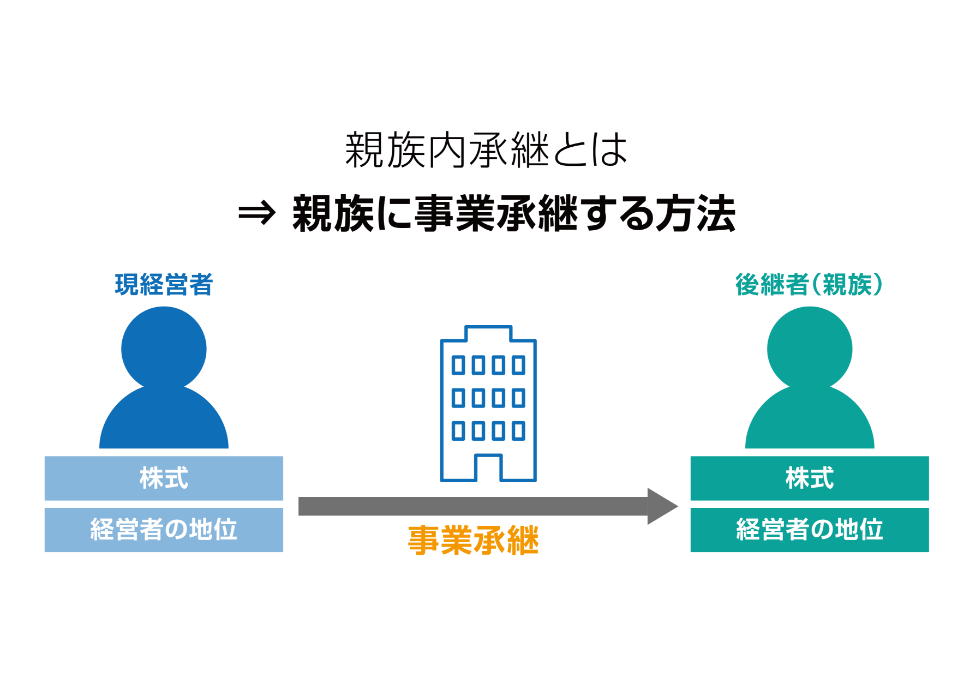

親族内承継とは、子どもや兄弟、配偶者などの親族に事業を引き継がせることです。

親族に事業を受け継ぐ意志がある場合、早い段階で後継者を確保できるでしょう。経営に対する考え方が大きく変わることも少なく、スムーズな引き継ぎが可能です。

後継者や従業員への教育に時間を割けるほか、顧客の引き継ぎ・相続税の対策なども計画的に進めやすくなります。

ただし親族に受け継ぐ意志がない場合は、事業承継をスムーズに進められません。従来は親族内承継が一般的な方法でしたが、後継者不足が問題視されつつある近年は減少傾向にあります。

(出典:帝国データバンク|全国企業「後継者不在率」動向調査(2022))

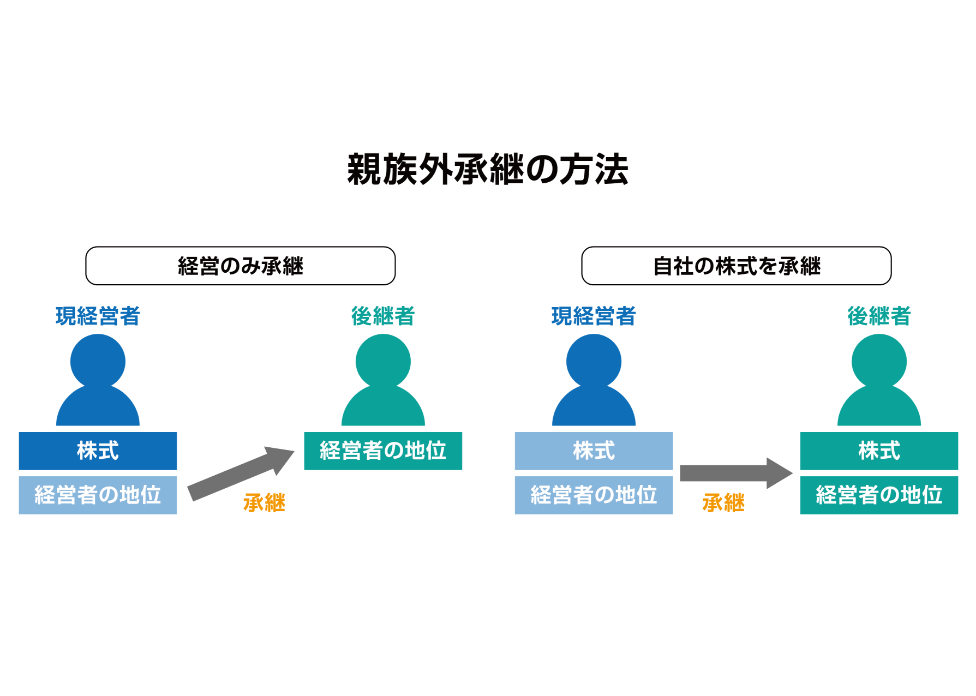

親族外承継とは、事業に関わりのある従業員や役員など、血縁関係がない人に事業を承継することです。

近年は後継者不足の問題を理由に、親族外承継を利用する人の割合が増えつつあります。そのため、親族内承継と比べると、後継者の選択肢の幅が広い点がメリットといえるでしょう。

長年の間、事業に取り組んできた従業員への引き継ぎが可能で、環境が大きく変わってしまうリスクを避けられます。

親族内承継との違いは、株式譲渡が一般的である点です。親族外承継において後継者となる人は、株式取得に必要な資金をあらかじめ準備する必要があります。

なるべく早い段階で専門家に相談し、計画的に資金調達の準備を進めましょう。

M&Aとは、社外の個人や企業に事業を承継する方法です。

後継者を限定する必要がないため、親族や従業員のなかに適した人材がいなくても、有能な後継者を見つけやすいという利点があります。近年では特に増えてきている事業承継の手段です。

一般的には、譲渡する側よりも規模が大きい企業が後継者となります。従業員の雇用を守りやすくなるほか、経営の安定化を図れる点もメリットです。

買取先を自力で探すことは難しいですが、専門家へ相談することで、自社に合う買取先が見つかりやすくなります。またM&Aを利用する場合、自社の価値を磨くための取り組みが必要です。円滑に手続きが進められるように、現段階での自社の弱みを洗い出し、改善に努めましょう。

関連記事:事業承継とM&Aの違いとは?後継者問題の解決につながる手法や流れを理解しよう

事業承継には以下6種類の税金がかかります。

事業承継には親族内・親族外・M&Aの3種類があり、後継者によって課税の対象となる税金の種類や費用が異なります。

親族内承継は、3種類の承継のなかでは最も費用を抑えやすい方法です。一方で親族外承継やM&Aは、専門家に依頼することが一般的であるため、親族内承継と比べると費用がかかるでしょう。

各税金は事業承継の計画に大きく関わるため、引き継ぎを始める前に確認することが大切です。

事業承継を専門家に依頼する場合は、各種税金のほかに依頼料が発生します。

依頼料は一般的に月額で30万円程度です。

M&Aの準備に必要な着手金や相談料がかかる場合もあるでしょう。専門家への依頼には料金がかかるものの、円滑に進めるために最善の方法といえます。

事業承継をサポートするM&Aベストパートナーズでは、着手金を支払う必要がありません。初期費用が抑えられるうえ、譲渡価格がベースになっているため、無理のない支払いができます。

事業承継の流れは、一般的に以下のステップに分けられます。

それぞれのステップには準備や計画が必要です。スムーズな承継を実現するために確認しておきましょう。

経営者が事業承継の必要性を認識し、早期から準備を開始しておくことが重要です。

会社の経営状況や課題を明確にし、承継後に発生する可能性のある問題を洗い出します。この段階では、現状分析と経営課題の特定が行われます。

後継者候補を選定し、適切な教育と訓練を行います。承継後も安定した経営が続けていくためには必須のステップと言えます。

承継のタイミング、方法、財務計画、税務対策といった具体的な事業承継計画を策定します。

計画に基づき、実際に事業承継を実行します。ここでは、法的手続きや財務調整が行われます。株式の移転や重要資産の引き渡しなどが含まれる非常に重要なステップです。

承継後の経営状況のモニタリングや従業員のサポートなど、後継者の支援や問題解決のためのフォローアップを行い、経営が問題なく軌道に乗れば完了です。

事業承継を失敗しないためには早めの準備や専門家への相談などが必要です。

ここからは、事業承継・事業継承を成功に近づけるための3つのポイントを解説します。

実際に事業承継・事業継承を始めるとなると、やるべきことが豊富にあります。さまざまなリスクに対処できるように、起こりうる問題を予測したうえで準備に取り掛かることが大切です。

引き継ぎの際に必要となる準備は、後継者の選定や育成だけではありません。承継後の経営が不安定にならないためにも、福利厚生やノウハウを後継者へしっかりと引き継ぐ必要があります。

会社の債務が残った状態で、後継者に引き継ぐことがないように、財務の見直しを行いましょう。

後継者へ引き継ぐ前に対応するべき課題は豊富に存在します。なかには専門的な分野もあるため、円滑に進めるためにも専門家への依頼を検討しましょう。

事業承継を進める場合は、専門家に相談することで効率よく進めやすくなります。

事業承継には、税や法律に関するさまざまな知見が必要です。また手続きの進め方は、会社の規模によって大きく異なります。

将来性、資産、雇用状況といった会社の状況を、正しく把握することが大切です。知識の活用や現状の見直しは、専門家でないと難しいケースがあります。

事業承継には、株式の贈与や相続も欠かせません。準備が不十分である場合、経営権や融資をめぐるトラブルが発生する可能性があります。

このようなリスクを防ぐためにも、専門家に手続きの代行やサポートを依頼しましょう。ただし事業承継の方法によって必要な手続きが異なるため、自身に合う専門家を選ぶことが大切です。

事業承継は株式の譲渡を行う際に、相続税や贈与税がかかります。専門家に依頼する場合は人件費も必要です。多額の費用がかかりますが、政府の支援施策を活用することで、金銭面での負担を軽減できます。

中小企業庁が公表している事業承継の支援施策は、補助金から税制まで幅広く用意されているため、利用する前に内容を理解しましょう。

例を挙げると「事業承継・引継ぎ補助金」は、事業承継にかかる経費の一部を補助する制度です。

「経営革新」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」の3つの類型があり、それぞれ補助率や補助される金額の上限が異なるため、申請前に確認しておきましょう。

事業承継・事業継承は、それぞれ引き継ぐものや時期が違います。

これから引き継ぎを実行する人は、事前に注意点や政府の支援施策などを確認しましょう。

事業承継・事業継承をスムーズに進めたい場合は、専門家への依頼がおすすめです。

相談料や依頼料が必要ですが、失敗のリスクを低減できるでしょう。

弊社M&Aベストパートナーズであれば、各分野に特化した専門家が、的確なサポートを行います。

無料相談を実施していますので、事業承継・事業継承にお困りの人はお気軽にご相談ください。

M&Aを実施する目的や背景は多岐にわたって存在するため、

ひとつとして同じ案件や事例は存在しません。

製造、建設、不動産、

医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aは

経験豊富な私たちがサポートします。