道路やトンネル、橋などの建設・メンテナンスを行うためには、土木会社が欠かせない存在です。

土木業界は、公共インフラを支える存在といっても過言ではないほど重要な役割を担っています。

しかし、さまざまな経営課題を抱えた土木関係の会社も少なくないでしょう。

そこで本記事では、会社の生き残りをかけてM&Aを検討している経営者の方に向けて、会社の売却にあたって注意すべき点を詳しく解説します。

↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓

CONTENTS目次

土木業界の現状とM&Aの必要性

はじめに、土木業界は現在どのような課題を抱えているのか、実情を踏まえながらM&Aのニーズが高まっている背景を解説します。

人材不足と高齢化

土木や建築といった分野は、以前から「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージが根強く、特に若年層からは敬遠されることが多い業界です。

昨今の求人市場は売り手有利の状況が続いており、労働条件にもよりますが、土木業界を志す人は決して多いとはいえません。

また、仮に人材を採用できたとしても賃金の低さや体力的な問題、将来性などの理由によって退職を選ぶ人も多く、業界全体が慢性的な人手不足に陥っています。

離職者が増えると現場に残るのはミドルからシニア世代であり、作業員の高齢化に頭を悩ませている企業も少なくないでしょう。

後継者不在の深刻化

土木業界で不足しているのは現場で働く職人や作業員ばかりではなく、会社そのものを承継する後継者不足も深刻化しています。

土木会社のなかには、地元で長年にわたって事業を展開してきた老舗企業も多いです。

しかし、そのような歴史ある企業ですら、会社を引き継ぐ人が見つからないというケースが増えています。

従来であれば経営者の家族や親族が引き継ぐこと傾向がありましたが、経験不足であったり、自分の子どもには好きな仕事をさせたいと考える経営者も少なくありません。

後継者不足は会社の経営に直結する重大な問題でもあることから、M&Aは経営を立て直したり会社を存続させたりするために有効な方法として挙げられます。

公共インフラへの投資縮小の懸念

土木会社にとって道路やトンネル、橋といった公共インフラの工事はメインの事業ともいえます。

しかし、少子化によって社会保険料は年々増大しており、国や地方の財政は悪化の一途を辿っています。

そのような中で公共工事に割ける予算は今後減少していく可能性があり、必ずしも明るい将来が期待できるとはいえないことが現状です。

コロナ禍の影響と業界の堅調性

土木業界のポジティブなトピックスとして挙げられるのは、コロナ禍の影響が限定的であったことです。

屋外での作業が多いという特性上、緊急事態宣言下でも安全対策を講じながら工事は継続できたため、売上が大幅に減少するといった事態は防ぐことができました。

また、公共インフラの予算が減少したとしても、道路や橋などは定期的なメンテナンスが必須であり、完全に工事がなくなることはありません。

そのような意味では、土木工事は堅調な事業と考えることもでき、M&Aによってさらなる成長が期待できる業界でもあります。

土木業界のM&Aの最新動向

M&Aを成功させ会社を成長軌道に乗せていくためには、業界における最新の動向を知っておくことも必要です。

公共工事の一定数発生と人手不足問題

上記でもご紹介した通り、将来的に公共工事の需要は減っていくとしても、完全にゼロになるわけではありません。

特に日本は自然災害が多い国のため、公共インフラの迅速な復旧や水害対策などのために土木工事を担う専門業者は不可欠です。

新たに道路を建設したり、トンネルを通したりといった工事は減るとしても、メンテナンスや復旧の工事需要は横ばいで推移していくでしょう。

国や地方の重要なインフラを維持するためにも、土木業界の深刻な人手不足は迅速に解決すべき課題です。

中小企業におけるM&Aが増加傾向

土木工事を担っているのは小規模から中規模の会社が多く、地方の土木会社を中心に後継者不足が深刻化し、廃業の数が増加しています。

しかし、経営者は会社を長く存続させ、従業員の雇用維持や顧客にサービスを提供し続ける義務があります。

そのための選択肢として、M&Aに踏み切る中小企業も増えています。

土木業界のM&Aによる人材確保と事業規模の拡大

土木業界でM&Aが増えている要因として、単に会社を存続させていくだけでなく、さらなる成長につなげ「攻め」の経営に転換するといった目的もあります。

長年地元で経営してきた企業が専門人材の確保や商圏を広げるために、異なるエリアで事業を展開している企業とM&Aを行うケースも少なくありません。

また、土木会社同士だけでなく、建設や電気工事など違った分野の会社と手を組むことでシナジー効果を狙うM&Aもあります。

土木業界でM&Aを行うメリット

土木会社がM&Aを行うことで得られるメリットを解説します。

後継者不在の問題解消

企業にとって特に大きな経営課題である後継者不足は、M&Aによって解決できる場合があります。

信頼できる企業と手を組むことによって、譲渡先企業の経営者が責任をもって事業を引き継ぎ、会社を存続させることが可能です。

従業員の雇用維持

会社の存続を第一優先に考えた場合、現在のままでは従業員の雇用が維持できず、事業縮小や人員削減を検討せざるを得ないこともあるでしょう。

しかし、M&Aによって得た資金で経営体制を立て直し、従業員の雇用も維持できる可能性が高まります。

売却益の獲得

M&Aは会社の存続や従業員の雇用維持だけでなく、経営者もメリットを得られる場合があります。

たとえば、自社株式を保有している経営者の場合、M&Aによって株式を譲渡することで売却益を得られます。

次の事業を始めるための資金や投資、個人保証からの解放といった活用方法ができるでしょう。

買収側とのシナジー効果による成長

経営規模の小さい会社は従業員の数が限られるだけでなく、運転資金も決して多くないケースが多く、売上を倍増することは簡単ではありません。

しかし、M&Aによって会社の規模が拡大できれば、譲渡先企業のリソースを活用しながら事業規模を拡大し、売上を伸ばせる可能性があります。

また、近年では土木業界以外の業種と手を組みM&Aを行うケースも増えています。

自社が培ってきた土木工事に関するノウハウと他業種のノウハウを組み合わせることで、革新的なビジネスモデルを生み出し、高いシナジー効果を得られる可能性があるでしょう。

土木業界でM&Aを成功させるポイント

土木会社がM&Aを成功させるために注意すべきポイントについてご紹介します。

適切なマッチングの重要性

土木業界に限ったことではありませんが、M&Aを行う場合は譲渡先企業と譲受企業の双方が明確なビジョンをもち、両社の必要性を互いに認識することが大切です。

たとえば、自社の経営規模を拡大したいと考えた場合、他エリアで展開している同じような業種の企業をM&Aの候補先として検討する必要があります。

事前の準備と評価の精度

M&Aにあたっては、企業価値を適切に評価し、買収額を決定する必要があります。

評価の精度が低かったり評価の指標が不明瞭だったりすると、交渉が難航するだけでなく、最悪の場合は決裂することも考えられます。

なお、企業価値評価をするにあたって活用できる数値をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

【土木工事業の収益性】

売上高成長率:0.4%

粗利率:20.3%

営業利益率:3.9%

【土木工事業の生産性】

売上高:1,892万円/人

人件費:481万円/人

参考:経営承継支援「土木建設工事業界におけるM&A成功ポイント大公開!」

企業文化や企業風土の相互理解

同じ土木業界であっても、その会社によって企業風土や文化は異なります。

従業員によっては、それまで第一線で活躍していたものの、M&Aによって会社の雰囲気や仕事のやり方が変わったことで実力を発揮できないといったケースもあります。

また、新しい風土に馴染めず退職を余儀なくされる、といったケースもあるでしょう。

M&Aを行うときは、それぞれの企業文化や風土を互いに理解したうえで尊重し合うことが重要です。

土木業界のM&A事例

土木業界においてM&Aに成功した企業としては、どういった事例があるのでしょうか。

合資会社真栄田組

合資会社真栄田組様は、沖縄県名護市において土木工事や足場工事などを請け負っている会社です。

設立から55年以上の歴史があり、土木工事を通じて地元に貢献してきました。

しかし、近年では公共事業の縮小によって経営が悪化してきたことから、生き残りをかけてM&Aを検討し始めました。

そして、同じ沖縄県内にある仮設材のリース業を営む鉢嶺総合仮設株式会社と、トップ同士の面談が行われました。

面談の結果、企業買収という形ではなく、35%の株式を譲渡する業務提携が行われることになりました。

地元大手企業と提携できたことによって、工事に使用する資材の在庫を潤沢に用意することができ、営業力のアップにもつながりました。

株式会社横浜システック

株式会社横浜システック様は、一般的な土木工事だけでなく、橋やトンネルといったコンクリート構造物の寿命を延ばすための補修工事も手掛けている企業です。

2002年に設立された比較的新しい会社ですが、しばらくは売上も順調に伸び、健全な経営が続いていました。

しかし、人手不足が深刻化し、売上が停滞し始めたこともありM&Aを模索し始めます。

いくつかの候補のなかでも、生コンクリート事業や不動産事業を柱としている横山産業からの提案を受け入れ、M&Aに至りました。

お互いにコンクリートに関する事業という共通点はありますが、横浜システックは補修やメンテナンスであるのに対し、横山産業は建設事業のため競合することもありません。

共通点があるため親和性は高くなった一方で、競合していないことで適度な距離感があるため、両社の事業はちょうど良いバランスが保てるようになりました。

株式会社大志工業

株式会社大志工業様は、建設・土木工事業を行っている会社です。

代表取締役社長である小川氏は、36歳で独立し1990年6月に大志向上を起業しました。当初は防波堤工事に従事していましたが、その後陸上の工事に転換することになります。

従業員を育て、家族のような絆を築き上げており、33年経ったときの従業員数は23人、下請け企業を入れると35人前後いました。

小川氏は、70歳を過ぎたころから将来を考え、M&Aを検討し始めます。1社目は、銀行から建築会社を紹介されたものの、ご息女の病気により話がなくなりました。続く2社目の候補企業は、投資色が強く従業員が散ってしまうと懸念し断ります。

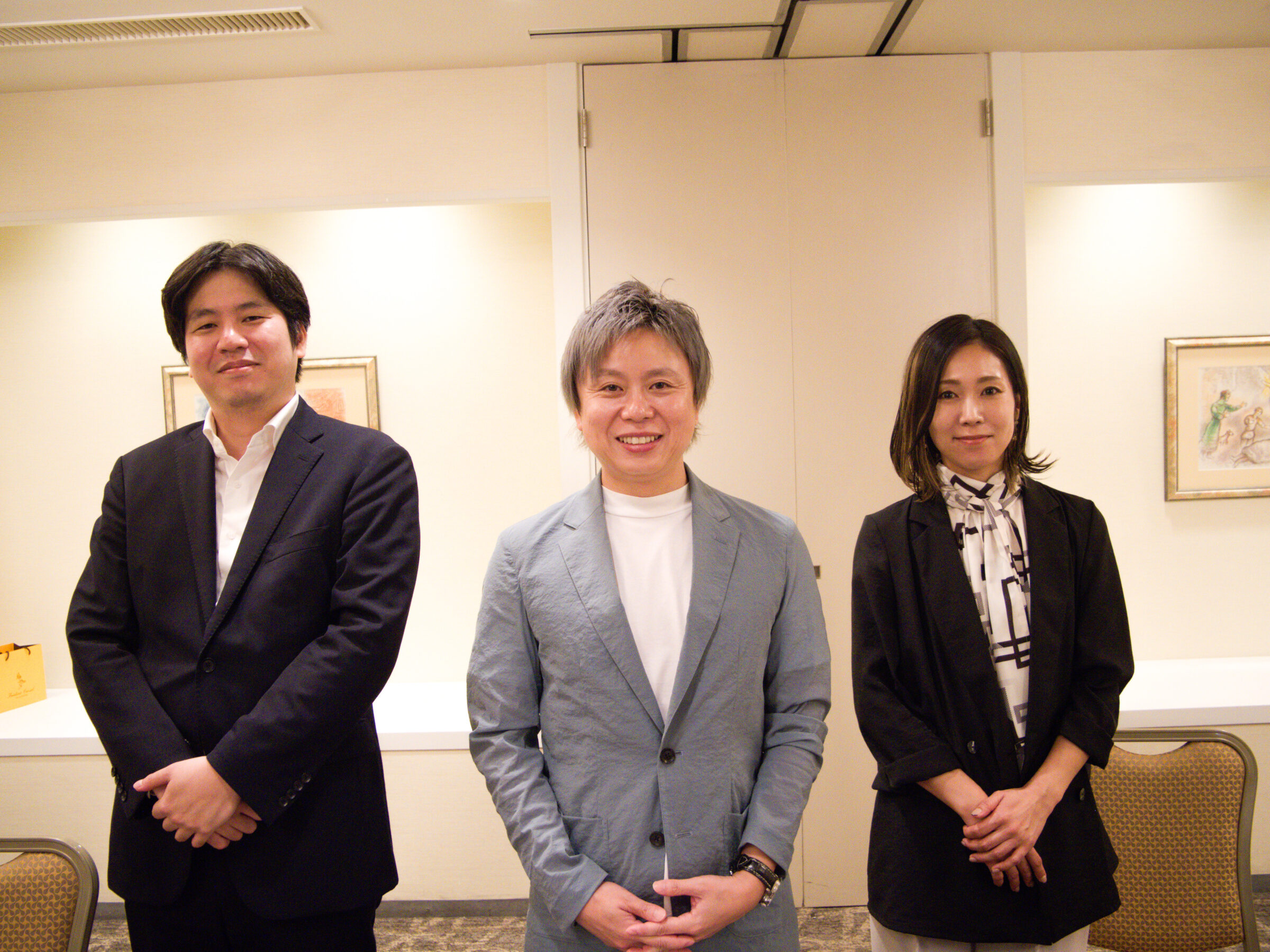

そのあとに当社のアドバイザーと出逢い、3社目でようやくM&Aを成立させました。相手企業は舗装工事を行っている会社です。これにより、事業の継続や従業員の雇用を守ることを実現しています。

進和基礎工業株式会社

進和基礎工業株式会社様は、グラウンドアンカー工事やボーリング工事を手がけている会社です。進和基礎工業様は、負債や人材不足などの課題を抱えており、M&Aを検討するようになりました。

代表取締役社長の須長氏は、当社のアドバイザーから対等なM&Aの形を紹介され、三和ボーリング株式会社様とトップ面談を実施しました。三和ボーリング様は、地質調査やボーリング工事を展開する会社です。

須長氏は、三和ボーリング様の代表取締役社長である湯川氏の人柄や能力に惹かれ、双方の強みを伸ばすM&Aに可能性を感じるようになったと語っています。

その後、進和基礎工業株式会社様は三和ボーリング株式会社様とのM&Aが成立しました。これにより、顧客基盤の拡大や施工能力の向上などを実現しました。

土木のM&Aについてのまとめ

土木業界は公共事業の減少や人手不足などさまざまな課題を抱えています。

なかでも後継者不足は、業界全体が抱える大きな問題といえるでしょう。

このような課題を解決する方法の一つとして、M&Aはとても有効な方法です。

しかし、M&Aを成功させるためには譲渡先企業と譲受企業それぞれの目的やビジョンがマッチしていることが重要です。

また、株式の譲渡や売却にあたって、公正な評価や準備などの専門的知識やノウハウも必要です。

M&Aによる市場拡大や事業継続を検討している経営者の方は、まずはお気軽にM&Aベストパートナーズへご相談ください。

知識と経験が豊富な専任アドバイザーが、問題解決に向けた最適なご提案をさせていただきます。