後継者不足や資本力の強化などを目的として多くの業界でM&Aが検討されるようになっており、これは医療法人も例外ではありません。

しかし、医療法人は株式会社などの一般法人とはそもそもの成り立ちや資産の形式が異なるため、それがM&Aの進行に影響を与えるケースも少なくありません。

本記事では医療法人特有の事情に触れつつ、M&Aを行うメリットや気になる売却益の相場などについて、医療業界に特化したM&A仲介会社であるM&Aベストパートナーズが解説します。

↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓

目次

医療法人のM&Aの特徴

医療法人は株式会社などの一般法人とは異なる組織体系となっているため、M&Aを行うときの弊害となるケースがあります。

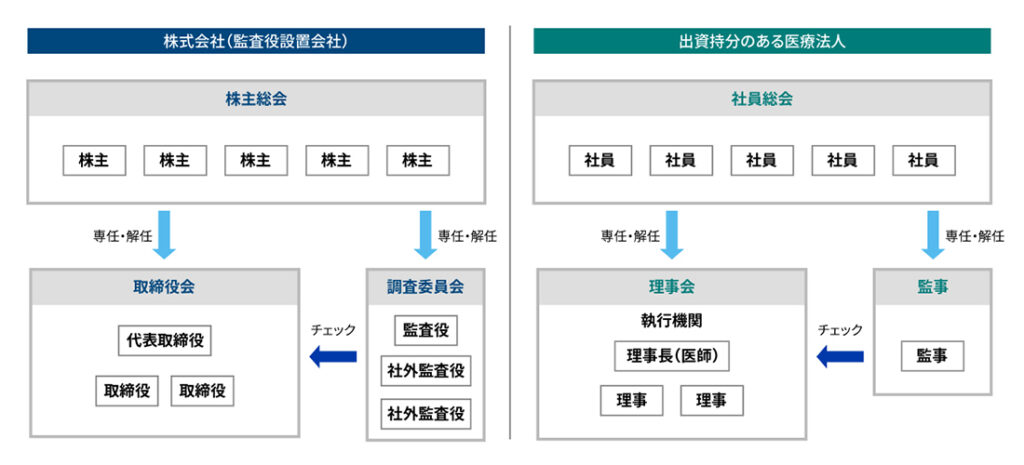

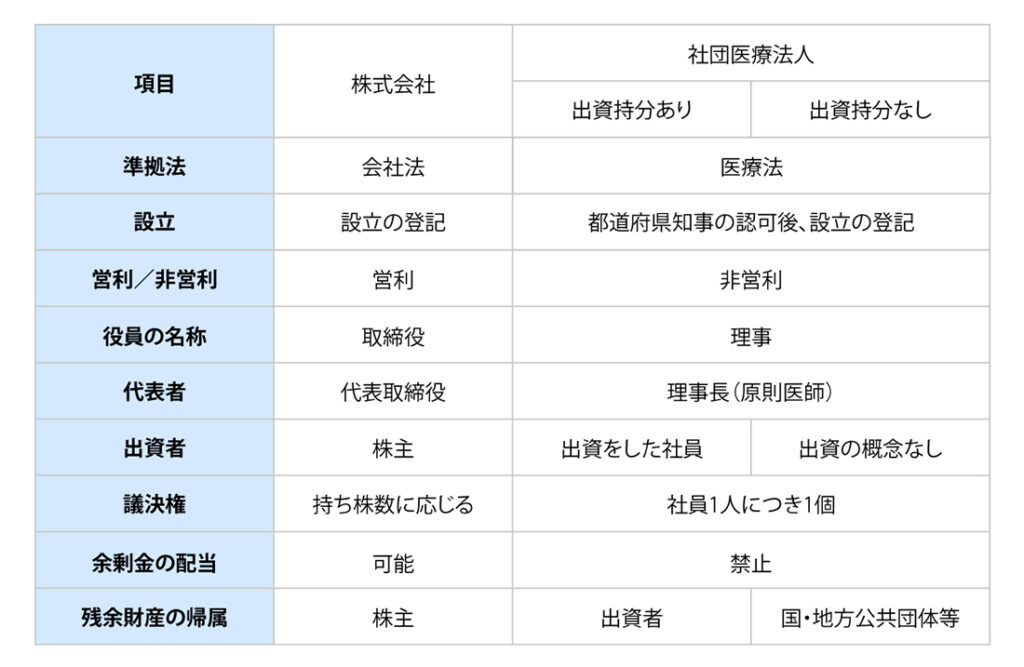

医療法人と一般法人の違い

医療法人は一般法人とで異なり株式を発行していないため、一般的なM&Aのスキームである「株式交換」や「株式移転」など、株式を授受する組織再編の手法をとることができません。

そのため、医療法人のM&Aにおいては合併、出資持分譲渡、事業譲渡などの方法が選択されます。

また、準拠する法規や法人の扱いなどについては下図のような違いがあります。

また、医療法人なのか個人事業なのかで手法が異なり、医療法人の場合は出資持分が有無によってさらに手続きが変わってきます。

医療法人特有の事情によるM&Aの難しさ

一般的に医療法人の事業承継は難しいといわれています。

その理由を、一般法人との比較を交えながら解説します。

| 医療法人 | 株式会社 |

| 原則として後継者が医師または歯科医師に限定されている | 後継者による承継に法的要件はなく、業種業態の違うキャリアでも問題なし |

| 議決権による資本多数決の原理にとらわれないため意思決定が難しい | 株式会社は後継者に株式を100%譲渡すれば株主総会等で円滑な意思決定ができる |

| 出資持分のある医療法人は買い取った出資持分に配当が実施されないため、借入の返済原資を準備する必要がある | 買手が売手から出資持分を買い取る際に借入で調達したとしても出資持分に配当がない |

後継者が医師免許を持っている人間に限られる時点で、後継者探しに大きな支障をきたします。

また、意思決定や費用の面を比較しても株式会社と比べてハードルが高いことも、医療法人の引き継ぎが困難となっている原因です。

医療法人のM&Aの動向

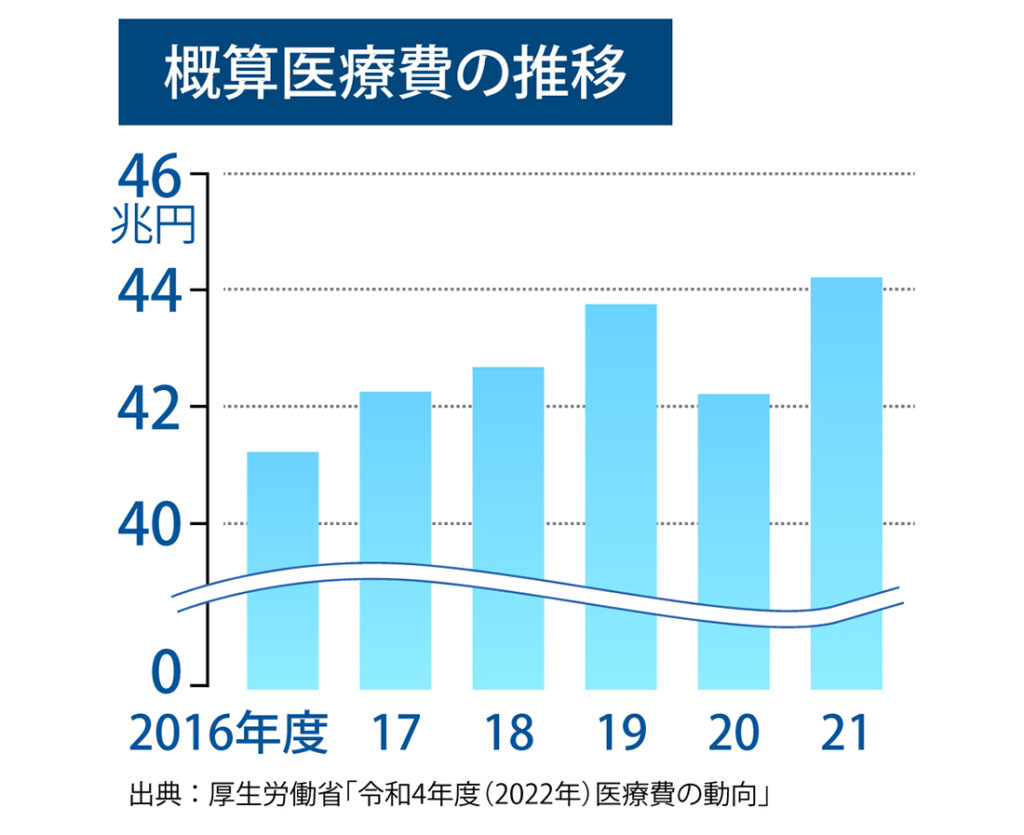

医療業界全体での2023年度の市場規模は47.3 兆円(参考:厚生労働省|令和5年度医療費の動向)とされています。

日本は65歳以上の高齢者が人口の21%を超過した超高齢社会であるだけでなく、今度は人口の5.3%を占める「団塊世代」がこれから75歳を迎えます。

後期高齢者(75歳以上)にかかる一人当たりの医療費は75歳未満の約4倍になるといわれており、上記の理由から今後も医療費の増加に拍車がかかると予測されます。

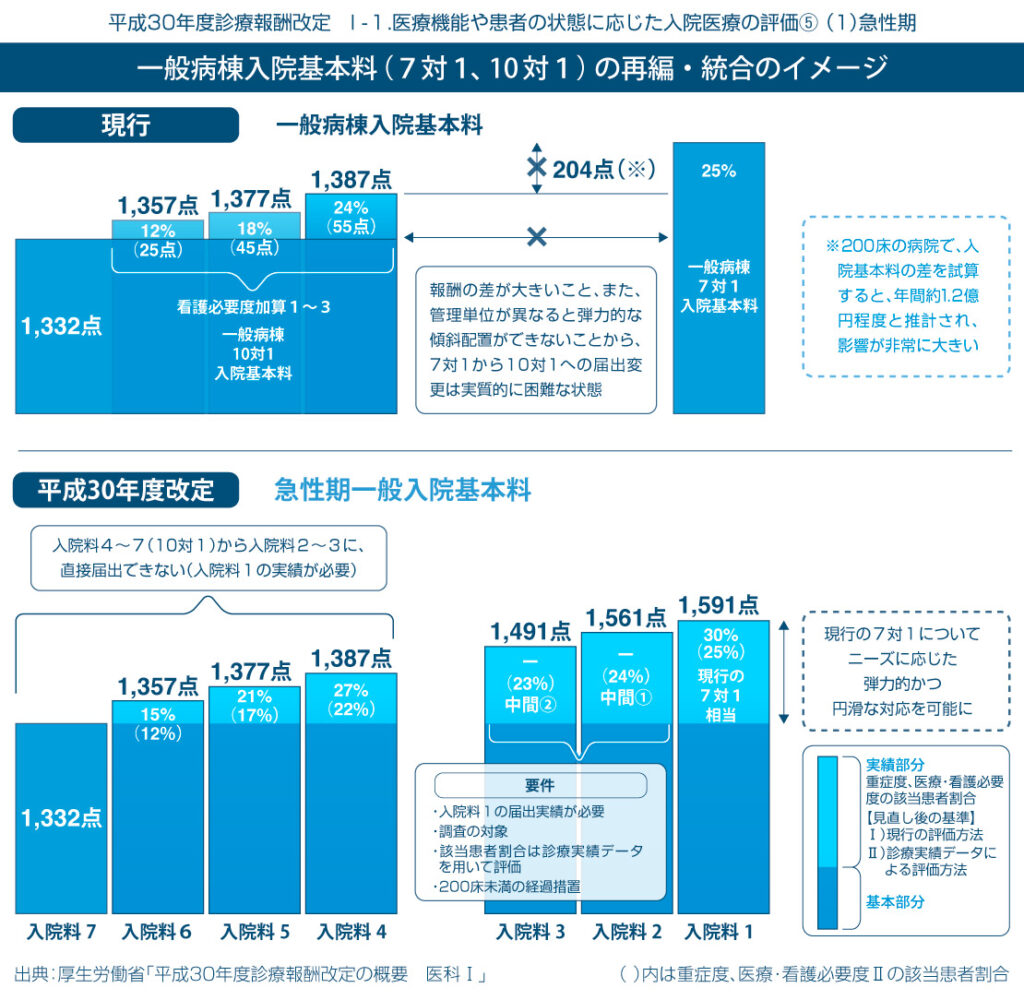

一方で、厚生労働省は国民健康保険制度を維持するために医療費を抑制させる施策を打ち出しています。

診療報酬の改定や薬価基準の引き下げなど、医療法人にとってかなり厳しい局面を迎えているといえるでしょう。

なお、医療費やその伸び率の内訳は以下のとおりです。

- 医療費の内訳(診療報酬別):

入院18.1兆円(構成割合39.4%)、入院外16.2兆円(35.3%)、歯科3.2兆円(7.0%)、調剤7.9兆円(17.1%) - 医療費の伸び率(4.0%)の内訳:

入院2.9%、入院外6.3%、歯科2.6%、調剤1.7%

現在、医療業界が直面しているもっとも大きなトレンドが日本における急速な高齢化です。

少子高齢社会では社会保障費の負担増や医療制度改革がすすめられ、診療報酬の切り下げが進められています。

診療報酬は医療機関の収益の柱ですが、国の方針によって切り下げられることで、医療機関の経営努力だけでは如何ともしがたい状況であるのは想像に難くないでしょう。

慢性的な人材不足解消に向けたM&Aの推進

医療現場では慢性的な人材不足が問題となっており、医師ばかりでなく看護師も含めた有資格者の確保が急務となっています。

特に看護師については看護師1名に対しての患者数が増えていくほど診療報酬の算定が低くなってしまうため、看護師の採用は医療法人の収益性を考える上で非常に重要なファクターです。

医療機関は生き残りをかけて経営判断をすすめることが求められており、経営者の高齢化なども相まって地域医療への専念や事業継続のためのM&Aが増加してきています。

医療法人のM&Aで用いられるスキーム

M&Aにはさまざまなスキームがあり、会社ごとの事情や売り手経営者の希望などによって選択肢があります。

しかし、冒頭でも触れたとおり医療法人は株式を発行しないため、株式譲渡や株式分割といった、株式が絡むスキームを使用できません。

以下で医療法人のM&Aで用いられるスキームを紹介します。

出資持分譲渡

「出資持分のある医療法人」では、財産である出資持分を譲渡することで医療法人の譲渡ができます。

出資持分譲渡は、株式会社で用いられる株式譲渡と同じイメージです。

基金の譲渡

「出資持分のない医療法人」のひとつである「基金拠出型医療法人」の場合は、出資持分のかわりに基金を譲渡します。

他の医療法人と同じように役員変更、社員変更の手続きを踏み、理事長や社員の立場を譲ります。

事業譲渡

医療法人全体ではなく、一部の事業のみを譲渡することも可能です。

例えば、医療法人の一部機能や医療施設の一部を他の法人に売却するケースがあります。

この方法は、医療法人の存続は維持しつつ、特定の事業のみを手放す場合に適しています。

吸収合併・新設合併

合併というスキームであれば、出資持分に関係なく実施が可能です。

よく選択される吸収合併の場合は一方の医療法人が残り、もう一方は消えることに。吸収される側の医療法人が持つ財産、権利、義務などは残る側の医療法人に引き継がれます。

また、医療法人のM&Aで活用されることは少ないですが、A社とB社間でのM&Aにおいて、全く新しいC社を設立し、そこでA社とB社がひとつとなる「新設合併」といったスキームもあります。

吸収分割・新設分割

平成27年の医療法改正により医療法人の分割が可能になりました。

これは会社そのものではなく、事業単位で他社に譲渡するスキームになります。

合併と同じく一方の事業をもう一方に引き継ぐ形と、全く新しい別の会社を設立して、その会社に事業を移すといった形式があります。

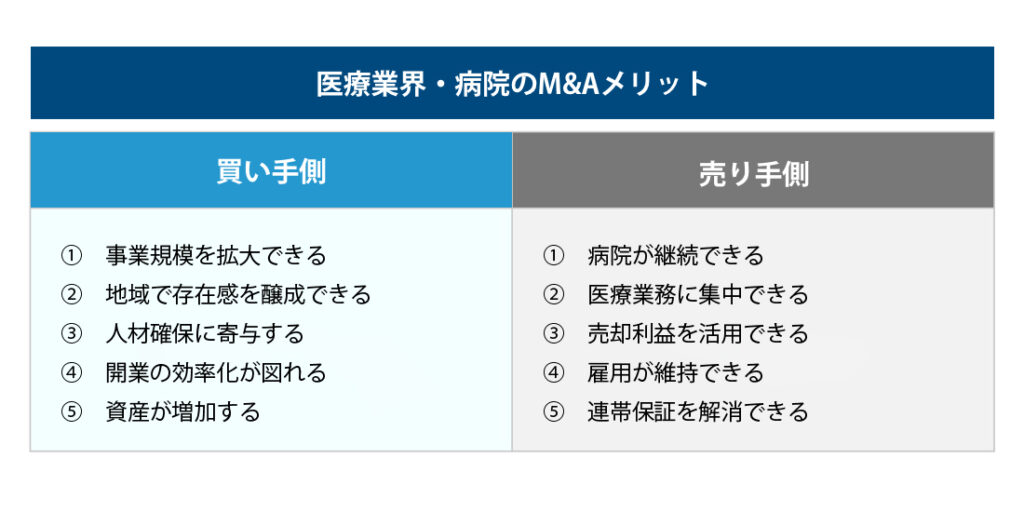

医療法人がM&Aを行うメリット

医療法人がM&Aを行うメリットについて、売却する側と買収する側に分けて解説します。

売却側が得られるメリット

売却側が得られるメリットは以下のとおりです。

医療法人が存続する

医療法人をたたむという選択をするにあたり、信頼して利用してくれていた方々に対して申し訳ないという気持ちを抱くこともあるでしょう。

しかし、 M&Aが成功すれば医療法人は存続し、再び地域医療に貢献することができます。

医療業務に集中できる

医療法人の理事は、経営だけでなく医療にも従事していて多忙をきわめる方が多いです。しかし買収されることで経営業務が分離すれば、医師たちは治療に専念できるようになります。

売却利益を活用できる

持分ありの医療法人がM&Aで持分を売却することで売却益を受け取ることができます。

M&Aによって得られる売却益は大きな額になるため、その資金を新事業への投資に充当するケースも多いです。

雇用が維持される

医療法人をたたんでしまえば、そこで働いていた従業員たちはまた新たに就業先を探さなければならなくなりますが、買収されることで存続すれば彼らの雇用も維持されます。

連帯保証を解消できる

売り手の経営者は債権者の同意があれば、これまで個人的に抱えていた連帯保証を解消することができます。

買収側が得られるメリット

買収側のメリットは、主に以下の点が挙げられます。

事業規模を拡大できる

買収によって事業承継が実現し、毎日の医療業務が円滑にこなせるようになれば、事業規模の拡大も期待できるでしょう。

地域で存在感を醸成

医療機関の買収に合わせてブランディングを図れば、地域における認知度や信頼感の向上につながります。

人材確保に寄与する

買収したことで職場が元気になれば、さらなる人材確保に寄与することもあるでしょう。

開業の効率化が図れる

医療法人の新設には国や自治体のいろいろな規制がありますが、買収であれば許認可を得るプロセスを一部省略できるなど効率的に進められるでしょう。

資産が増加する

土地や医療機器などの資産が増えることで決算等の評価が高まることが期待されます。

医療法人のM&Aの相場

医療法人のM&Aにおいて、結局は一体どれくらいの売却益を得られるのかが気になるところではないでしょうか。

買い手側の企業が支払う費用には、主に以下のようなものがあります。

- 譲渡売却益→売り手側に支払う

- 不動産関連費用→不動産所有者に支払う

- 登記費用→行政に支払う※手続きの代行をいらしした場合は別途代行料が発生

一般的な売却益の相場

M&Aにおける売却益は、有形資産(建物、内装、医療機器などの時価)と無形資産(いわゆるのれん代など)を総合的に評価して算出されます。

私たちが普段体調を崩したりして受診するような地域の小規模なクリニックや診療所であれば、それ自体の純粋な価値の相場は1,000万~4,000万円程度と評価されることが多いです。

さらに、1年分の営業利益に今後も使える建物や医療機器の簿価または時価をプラスした金額が考慮され、最終的な譲渡価格となります。

医療法人の譲渡価格は立地や診療科目よりも、どれだけ利益を出しているのか、建物や医療機器がどれだけ高額かが重視されます。医療法人化されている場合は直近の営業利益の3~5年分が営業権の相場の目安になるでしょう。

なお医療法人を事業承継する場合は承継元に生活費を提供しなくてはなりません。その金額は収益や承継元の希望などによってさまざまです。

不動産関連費用

M&Aが無事に成功したあとは、賃貸物件で開業する場合と不動産を買収する場合が想定されます。

賃貸物件の場合は、個人で開設するか、医療法人で開設するかで不動産関連費用が変わることを覚えておきましょう。

個人の場合は不動産所有者と賃貸借契約を結ぶことになります。その際に不動産仲介手数料、敷金、礼金等を支払います。

医療法人の場合は賃借権や敷金などの権利義務がそのまま引き継がれるため費用はかかりません。ただし、賃貸借契約で法人代表者の変更があった場合は例外となるケースもあるので必ず確認しましょう。

登記費用

医療法人のM&Aを行うと、理事長変更登記、役員変更届、保険医療機関届出事項変更届などの手続きが必要となります。

専門家に代行を依頼した場合は、登記(おおむね5万円以上)、行政届出資料(おおむね15万円以上)の費用が必要となるケースが多いです。

このほか医療法人のM&Aで発生する任意の費用として、次のようなものがあります。

- 買収監査(デューデリジェンス):

調査項目ごとに専門家に依頼します。 - 医師会費用:

入会金100~300万円、月会費は数十万円。地域によって異なります。 - 建物内装の改修工事:

安全・安心・快適な環境を構築するためには費用がかかります。

上記以外にも、医療機器やホームページ、パンフレット、看板などの変更をする場合はその都度費用が発生します。

医療法人のM&Aで売り手側が負担する費用

医療法人に関わらずM&Aにはさまざまな手続きや法的要件が絡むため、迅速かつ安全に進めるためには専門の仲介業者に依頼するのが一般的です。

その際発生する仲介手数料には下記が含まれます。

- 着手金:

M&A仲介業者と業務委託契約を結ぶ形になります。着手金の内訳は一般的に書類作成や調査費等です。 - 月額報酬:

あらかじめ期間を定め、M&A仲介業者に支払う報酬です。金額は内容によって異なりますが、成果にかかわらず発生します。 - 中間金:

基本合意契約書を締結する段階で支払う費用です。契約書には売却価格、譲渡条件、譲渡時期などが記載されています。金額はケースバイケースです。 - 成功報酬:

M&Aが成功した場合にM&A仲介業者に支払う報酬です。取引対価に応じた報酬料率を乗じる方法や、固定の報酬料率を乗じる方法があります。一般的には最低成功報酬が定められています。

M&A仲介業者に支払う手数料は、承継対価の10%程度となる場合が多いです。

このような譲渡対価連動型の手数料を提示する仲介業者は多く、先ほど触れた譲渡相場を参考にした場合は300万円~400万円を仲介手数料として支払うことになるでしょう。

なお、個人営業の場合は「譲渡価格と取得費※1及び譲渡費用の差額」が利益となり、その譲渡益は給与所得や事業所得と合算して税額を算定する「総合課税」になります。

総合課税の場合は5%~45%の所得税(所得によって異なる)と10%の住民税が課税されます。

※1:取得費とは購入代金、建築代金、購入手数料の改良費などが含まれたものと、そこから所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額

医療法人のM&Aのプロセス

医療法人のM&Aは、一般的に次のような流れで進められます。

検討・準備段階

M&Aでは検討・準備段階を抜かりなく終えることが重要です。

- 専門家への相談:

まずM&A仲介業者などの専門家に相談しながら念入りに情報収集します。M&A仲介業者の多くは無料相談会やセミナーなどを開催しているので、積極的に参加してみましょう。 - 情報収集活動:

スキームの検討や譲渡対価の見積など、具体的な情報を収集しながら優先順位を意識して活動します。 - 仲介業者およびアドバイザーの決定:

M&A仲介業者を選定してアドバイザリー契約を交わします。M&Aには高度な専門性が求められるため、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

相手を探すだけでなく、必要な法務や税務の面でも安心して任せられる体制を構築しましょう。M&A仲介業者以外にも弁護士、税理士、司法書士、行政書士、金融機関などの協力が必要になります。

マッチング・交渉段階

マッチングや交渉の段階では、実際に譲渡先を見つけ、具体的な交渉条件などを調整します。

- ノンネームシートの提示:

ノンネームシートは売手の医療機関が特定されない範囲で買手側に情報を提供する資料です。地域、規模、経営状態などの基本的な情報が掲載されていますが、あくまでも名称等が特定されない(ノンネーム)ことを厳守します。 - 買手への資料公開準備:

買手がノンネームシートを見て興味を持った場合は、売手である医療法人のより詳細な情報を提供します。それが「医療施設概要書」です。

これは売手の医療施設の特徴、財務状況、譲渡の取引条件などをまとめた資料です。 - 売手と買手の意思決定者面談(トップミーティング):

書類や資料を検討した買手が正式にM&Aを進めたいと希望した場合はトップミーティングを実施します。この時点では買手候補が数社に絞られています。

トップミーティングは双方の経営理念、譲渡後の運営方針を確認するなど、お互いの理解を深めることが目的です。 - 基本合意契約:

トップミーティングで相互理解が深まりM&Aを進める医療法人が決定したら「基本合意契約」を締結します。

この契約で定められているのは譲渡価格、支払方法、今後の日程、その他の条件などです。基本合意契約には法的拘束力を持たせないことが多いですが、この内容のほとんどが最終契約に反映されるため、できるかぎり正確に記載するようにします。 - 行政調整:

医療法人のM&Aで発生する独特な手続きとして「行政調整」といわれるものがあります。これは医療施設の開業や廃業、経営者の交代などについて行政と調整するものです。

基本合意をもとに監督官庁の許認可を取るための交渉ですが、M&Aアドバイザーがサポートしてくれます。 - デューデリジェンス:

デューデリジェンスは略して「DD」または「デューデリ」と呼ばれます。売手となる医療法人についてさまざまな視点(法務、税務、現状等)で監査をおこない、情報や資料が正しいか、譲渡価格は妥当か、何らかの問題点がないかを確認する手続きです。

最終契約段階

法人そのものや事業の統合を進めていくフェーズです。

- 最終契約締結:

M&Aについて最終的な合意内容を明記するのが「最終契約」です。

最終契約はM&Aのスキームによって名称が変わり、出資持分の譲渡は「出資持分譲渡契約」、事業譲渡であれば「事業譲渡契約」と称します。

いずれも主な内容は、譲渡価格、表明保証、補償条項などです。表明保証とは、ある時点で契約の記載事項が真実かつ正確であることを保証するもので、主に売手が表明します。 - 経営権移転手続き:

経営権移転手続きは「クロージング」とも呼ばれ、最終契約に基づき、実際に経営権を移転させる手続きです。

売手が買手から対価の支払いなどを受け、同時に契約のスキームどおりに前経営者が社員・理事を退任し、経営者が交代します。

医療法人のM&Aで注意すべきポイント

医療法人のM&A実施に際して注意していただきたいポイントをご紹介します。

個人事業の場合は許認可が引き継がれない

医療法人ではなく個人事業の場合はM&Aで売買する場合、その許認可は引き継がれません。そのため引き継ぎ完了日から逆算して各種許認可を取得する必要があります。

医療法人間での出資持分の移動は禁止されている

医療法では医療法人の出資持分を医療法人が取得することを禁じています。

その場合、買手はMS法人(メディカル・サービス法人)と呼ばれる法令上の医療機関でなくとも設立可能な法人を通じて出資持分を取得するといった対策の必要があります。

社長を交代しないと経営権が移転しない

M&Aで出資持分を譲渡しても、社長を交代しないと医療法人の経営権は移転しません。

持分なしの医療法人は出資持分譲渡が不可能

医療法人のうち、持分なし社団医療法人と財団医療法人は、もともと出資の持分がないため持分譲渡(出資持分譲渡)によるM&Aは実施できません。

再度開設するための手続きが必要

M&Aを実施した場合、一度廃業したクリニックや診療所を買手が再度開設する扱いになるため、新しく行政に許認可を申請する必要があります。また、併せて医療機関の閉鎖の届け出も提出します。

出資金の返還が必要

出資持分のある医療法人の場合、出資者に出資金を返還する必要が出てくるため注意しなければなりません。

取引額の制限がある

医療法人の役員や、その親族が株主となっている会社に対し、第三者と取引する場合に比べて著しく高額な取引価格で取引することは禁じられています。

地域に貢献する姿勢が重要視される

医療機関は自治体や地域に属する組織と一枚岩となっていなければなりません。そのため地域医療構想調整会議との協議を行う必要が出てくる場合もあるでしょう。

医療法人のM&Aを成功させるために

医療法人のM&Aを成功に導くためのポイントについて解説します。

譲渡先の選定は慎重に

M&Aの「目的」や「絶対に譲れない条件」について明確にしておくことは重要ですが、売り手と買い手の双方に思惑があるはずです。

ハードルを高くすれば交渉が白紙になる可能性もあります。あれもこれもと自分たちに有利な条件をつけるよりは、妥当な落としどころがないか探る努力も必要でしょう。

理想の相手が出てくるのを待つのも良いですが、歳月だけが過ぎてタイミングを逸してしまうのは避けたいところです。

従業員へのフォローを手厚く

最近はさまざまな業界で人手不足が問題になっており、これは医療法人でも同様です。医療の基幹を担うのは医師や看護師などの資格保有者であるため、人員を確保するのは簡単なことではありません。

M&Aをきっかけに優秀なスタッフが退職するような事態は回避すべきです。また、従業員には給与や勤労環境が変わらないことを丁寧に説明して理解を得ておくようにしましょう。

医療に精通したM&Aの専門家に相談する

M&A仲介会社にはそれぞれ得意な分野があります。医療法人のM&Aは少し特殊なため、医療業界を理解しており、豊富な仲介実績を持つ会社を選ぶことがM&A成功のカギとなるでしょう。

私たちM&Aベストパートナーズは、医療に精通した専任のアドバイザーが一気通貫でM&A成約までサポートさせていただきます。

当社は着手金無料・成功報酬型を採用しており、もちろんご相談も無料で受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

医療法人のM&A成約事例

ここでは、M&Aベストパートナーズが仲介した医療法人のM&Aの成約事例を紹介します。

医療法人清水桜が丘病院のM&A成約事例

医療法人清水桜が丘病院は、50年以上にわたり地域に密着し、信頼を得てきた一族経営の精神科病院です。

当時の院長が脳梗塞で倒れ、ご夫人が後を継ぎましたが、創立者であり理事長である先代が他界。院長は一命を取り留めるものの、院長として、そして医師としての復帰は難しい状況でした。

この機会に時流とは逆行している一族経営からの脱却を試みるため、夫人はさまざまな選択肢があった中からM&Aを選択したのです。

最終的には北海道・東北エリアを中心に薬局や保育所を展開する株式会社ミライシアホールディングスとの譲渡契約を結ぶに至ったのでした。

まとめ

医療業界では人手不足の解消や、地域に根差した事業に注力することを目的としてM&Aが行われるケースが増えてきています。

しかし、医療法人特有の事情から、株式会社などの一般法人と比べるとM&Aの難易度が高く、譲渡したいからといって簡単に成立するものではありません。

医療法人としてスムーズなM&Aを行いたいとお考えの方は、まずはお気軽にM&Aベストパートナーズへご相談ください。

医療業界に特化した専任アドバイザーが、豊富な経験と知識を活かし、M&Aを成功へ導くお手伝いをさせていただきます。