他者との取引を行うとき、自社情報の漏洩を防ぐ目的で秘密保持契約(NDA)を取り交わすケースは少なくありません。

情報保護を目的としたNDAは、M&Aにおいても重要な役割を担っています。

そこで、本記事ではM&AにおいてNDAが持つ役割について、M&Aの専門家が詳しく解説します。

併せて、資本業務定見の目的や、混同されやすい業務提携・子会社化との違いについても解説するので、M&Aの実施やNDAの内容見直しを検討されている経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓

目次

M&AにおけるNDA(秘密保持契約)の位置づけ

NDA(Non Disclosure Agreement)は、M&Aのプロセスのなかで入手した相手企業の情報を第三者に漏洩させないための重要な契約です。

重要といわれる理由は、主に以下の2点が挙げられます。

- 機密情報が漏洩することを防ぐ

- 万が一漏洩した場合の対応を明確にする

M&Aを行う場合、売り手側は決算書や取引先との契約書、従業員の給与額など、さまざまな機密情報を買い手側へ提供します。

万が一情報が漏洩した場合、漏洩した事実が原因で不信感を抱かれる可能性があります。

また、契約内容に漏洩してしまった場合の対応方法を明確に記載することで、事後処理をスムーズにすることも可能です。

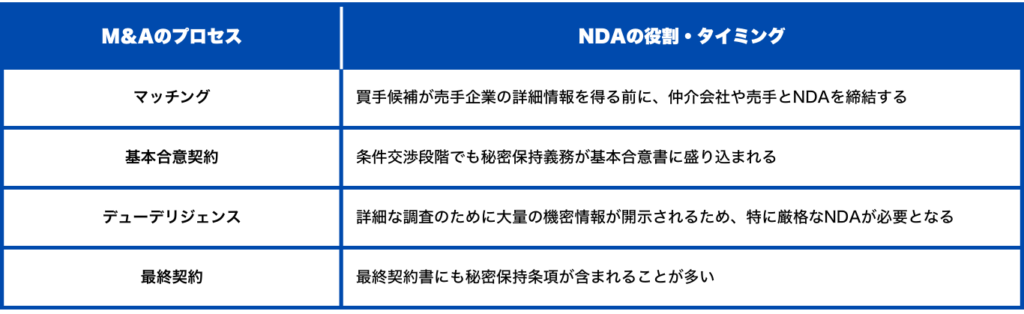

M&AのプロセスでNDAが関わるタイミングと主な役割

M&Aの実行にはさまざまなプロセスがありますが、NDAが関連するプロセスやその役割は以下のとおりです。

M&Aのプロセスのなかで最初のNDA締結はマッチングを行うときです。

入手した売り手企業の情報を守るために、買い手となりうる企業がM&A仲介業者や売り手企業とNDAを締結します。

マッチング後、具体的な条件の交渉を行う段階でも、新たにNDAの締結を行います。これは、交渉中に得た情報を双方が漏洩させないために行われます。

デューデリジェンス※1では、買い手側に対して売り手側の経営に関する情報がさらに詳しく開示されるため、マッチング時や交渉段階で行った内容よりもさらに厳格な内容のNDAの締結が行われます。

最終契約は企業の意向などによって異なりますが、契約書にNDAの条項が含まれるケースが多いです。

※1:対象となる企業や事業の価値やリスクを調査・評価すること

M&AにおけるNDAに盛り込む主な内容

M&AにおけるNDAでは、以下のような内容を盛り込むことが一般的です。

- 秘密情報の定義(どの情報が秘密か明確にする)

- 秘密情報の利用目的の限定(M&A関連手続き以外への利用禁止)

- 秘密情報の開示範囲(アドバイザー等への開示を認める場合の条件)

- 秘密保持義務の期間(通常1〜5年程度が一般的)

- 利用終了後の秘密情報の返還・廃棄

- 情報漏洩時の対応(損害賠償請求等の規定)

NDAでは、始めに情報のどの部分が秘密に該当するかを明確にします。

具体的には、「紙、電子媒体、メール、口頭など提供される媒体や手段を問わず、開示側から受領側に開示する一切の情報」のように、広義的な定義をすることが一般的です。

また、得られた情報の不正利用を防ぐ目的で、M&Aに関連する手続き以外の利用を禁止します。

M&Aでは、仲介業者などアドバイザーが間に入るケースが多いです。

そのため、アドバイザーとの相談時に情報開示できるように、開示範囲を限定することも重要です。

加えて、秘密保持義務の期間や返還・廃棄に関する要項も盛り込みます。

秘密保持義務の期間は情報の特性によっても異なりますが、1〜5年程度とすることが一般的です。

返還や廃棄については、M&Aという目的の達成後の取り扱いを事前に取り決めておくことで情報漏洩のリスク軽減が図れるため、期間と併せて盛り込むとよいでしょう。

最後に、万が一情報が漏洩してしまったときの対応方法の明記も欠かせません。

情報漏洩が発覚し、法的措置が必要となったときの損害賠償請求や差止請求など、具体的な対応方法を明確に盛り込みます。

M&AでNDAを締結しないことによるリスク

M&AではNDA締結は不可欠な要素です。

もしNDAを締結しないまま交渉が始まり、万が一にも情報漏洩が起きてしまった場合、さまざまなリスクが生じます。

NDAを締結しないことで生じる可能性のあるリスクについて解説します。

ステークホルダーへの悪影響

NDAを締結していない場合、関係者以外への情報漏洩が生じる可能性があります。

そのため、秘密情報の漏洩が発覚しステークホルダーへ知られてしまった場合、企業イメージが悪くなり、取引先や投資家からの信頼を失うリスクがあります。

企業イメージの低下や信用の失墜は、株価やその後の取引に大きな影響を与えるでしょう。

法的保護・損害賠償請求が困難

自社の秘密情報が相手側から漏洩した場合、損害賠償請求などの内容が盛り込まれたNDAが締結されていれば、法的措置などの対応をとることができます。

しかし、「情報漏洩時の対応方法が盛り込まれていない」「そもそもNDAを締結していない」といった状況の場合、損害賠償や違約金の請求などの法的保護が受けられない可能性があります。

優越的地位の乱用や不利益な取引条件の抑止

M&Aでは、買い手企業の方が売り手に比べて規模が大きいケースは少なくありません。

そのため、NDAを締結せずに交渉をしたとき、買い手企業側が優越的地位を乱用し無償での情報開示を求めたり、契約にない作業を無償で求められたりするリスクがあります。

2020年に公正取引委員会が公表した「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」では、M&Aによる不利益な情報開示など、さまざまな問題が指摘されています。

NDAに関するよくある質問(FAQ)

私たちM&Aベストパートナーズは、これまで多くのM&Aをお手伝いしてきました。

お手伝いをするなかでよくいただくNDAに関する質問を、回答とともにご紹介します。

NDAと基本合意書の違いは?

NDAが秘密保持契約である一方で、基本合意書(MOU)は買い手企業と売り手企業がM&Aに合意した証明として作成される書面です。

NDAとの違いは、以下のとおりです。

| NDA | MOU | |

|---|---|---|

| 目的 | 秘密情報の保護 情報漏洩を防ぐための具体的な義務を規定する | 取引やプロジェクトの合意事項を確認 将来の詳細な契約に向けた枠組みを設定する |

| 法的効力 | あり(違反時の罰則が明確) | 通常はなし |

| 目的 | 秘密情報の定義 秘密保持の義務 情報の使用範囲 違反時の罰則 | 取引条件 デューデリジェンス 優先交渉権 秘密保持義務 |

NDAを破った場合の法的措置は?

NDAを締結したにも関わらず違反した場合、以下のような法的措置をとられる可能性があります。

- 損害賠償請求:違反により生じた損害について、民法に基づいて請求できる

- 契約解除:秘密保持契約が消滅するため、情報漏洩のリスクが高まり注意が必要

- 差止請求:違反行為の継続や再発を抑止できる

- 違約金の請求:NDAに違約金が明記されている場合、請求が可能

- 不正競争防止法による損害賠償や差止請求:情報漏洩の原因が不正競争行為に該当する場合、請求できる可能性がある

まとめ

近年では、事業の拡大や悪化した経営状況からの脱却、後継者不足の解消などさまざまな目的でM&Aが行われています。

しかし、NDAをしっかり取り交わしておかなければ、情報漏洩やステークホルダーへ悪影響を及ぼすなど、さまざまなリスクが生じる可能性が高まります。

NDAはM&Aにおいて重要な役割を担いますが、内容の作成には専門的な知識が求められます。

自社で行った場合は時間を要したり内容に不備があったりと、不都合な状況を作る原因になるでしょう。

適切なNDAを作成・締結しM&Aを成功させるためには、専門的な知識を持つアドバイザーへの依頼がおすすめです。

私たちM&AベストパートナーズはM&Aのプロフェッショナル集団として、製造業や建設業不動産業などさまざまな業種のM&Aをサポートしてきた豊富な実績がございます。

「M&Aを検討しているけど、適切なNDAの内容がわからない」「M&Aに必要な文書などがわからない」といったお悩みを持つ経営陣の方は、まずはお気軽にM&Aベストパートナーズの無料相談をご利用ください。

各業界に特化した専任アドバイザーが丁寧なヒアリングを行い、最適なご提案をさせていただきます。