M&Aの用語には「事業継承」と「事業承継」という言葉があり、いずれも「事業を引き継ぐ」ことを意味しますが、細かな違いがあります。

本記事では、単語としての「継承」と「承継」、M&A用語としての「事業継承」と「事業承継」のそれぞれの違いについて解説します。

↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓

目次

単語としての「継承」と「承継」とは

「継承」とは

「継承」は、何かを引き継ぐこと、特に財産、権利、義務、文化や伝統などを次の世代や他の人に受け継ぐことを意味してます。

具体的な意味や使用される場面は文脈によって異なりますが、財産や権利、文化や伝統、役割や地位を継承するといった使われ方が一般的です。

物質的なものだけでなく、無形の価値や知識・技術なども含まれ、広範囲にわたる概念といえます。

「承継」とは

「承継」という言葉も何かを受け継ぐことを意味し、財産や権利、義務などを他の人から受け取ることを指すという点では「継承」と変わりません。

「継承」とは異なり主ににビジネスや法的文脈で用いられる用語で、前任者の役割や資産を正式に受け取ることを強調する際に使われます。

事業承継と事業継承の違い

「事業承継」は、事業継承」と似た意味を持っていますが、使い方やニュアンスに違いがあります。

事業全体を次世代に引き継ぐプロセスを表す場合には「事業承継」が一般的に使われます。

一方で、歴史や伝統、理念など、事業の本質的な価値を引き継ぐことに焦点を当てる場合は「事業継承」という表現が用いられることがあります。

ただし、実務や公式な場面では「事業承継」が一般的であり、中小企業庁もこの表記を採用しています。

参考:中小企業庁|事業承継

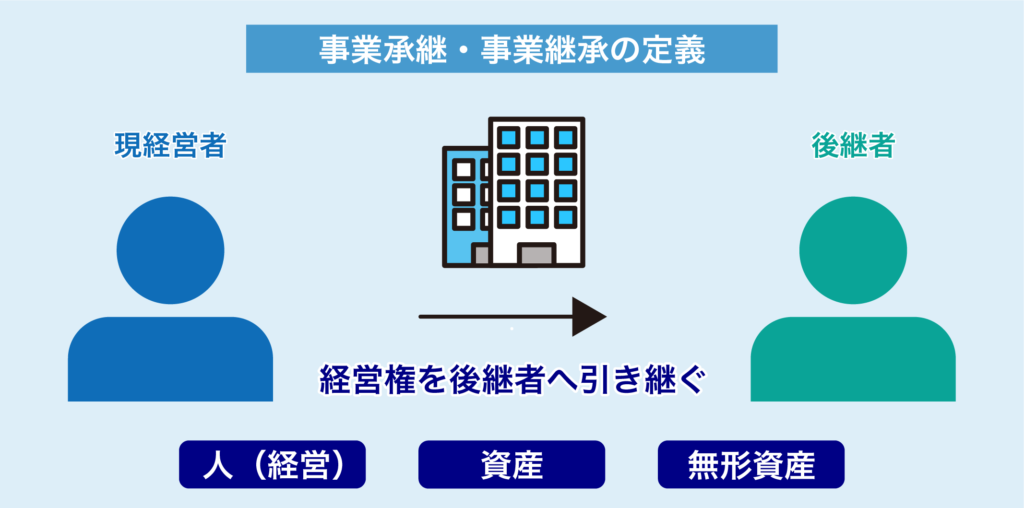

事業承継・事業継承で引き継ぐ3つの要素

事業承継や事業継承では、主に3つの要素を引き継ぎます。

経営権(人の承継)

事業承継や事業継承では、企業の場合は代表取締役の交代、個人事業主の場合は現在の事業主の廃業と後継者の開業によって企業の経営権を引き継ぎます。

経営権を引き継ぐ場合、株式譲渡による引き継ぎが一般的で、株式の保有数が1/2以上あれば、ある程度の経営権が確保できます。

一方で、株式の保有数が1/2以下の場合は第三者によって解任されるリスクがあるため注意が必要です。

経営資源(資産の承継)

事業承継・事業継承では、経営資源の引き継ぎも必要です。

経営資源には、以下のようなものが挙げられます。

- 資金

- 事業用資産(不動産や設備など)

- 株式

- 無形財産(特許や著作権など)

引き継ぐ資産の規模によっては相続税や贈与税の負担が大きくなる可能性があり、引き継ぎ後に経営基盤が不安定になる可能性があるため、引き継ぎ前の入念な確認が必要です。

経営資源のスムーズな引き継ぎを行うためには、専門業者の活用も検討するとよいでしょう。

知的財産

知的財産も、事業承継・事業継承では引き継ぐことになります。

引き継ぎが必要な知的財産は、主に以下の6点です。

- 取引先

- 顧客データ

- 従業員のスキル

- 商標や特許

- 企業の信用

上記の他に、事業承継では、経営への考え方や未来像といった経営方針も引き継ぐべき知的財産に含まれます。

事業承継・事業継承を失敗しないためには、経営との向き合い方に共感し、人脈を大切にする後継者を選ぶことが重要です。

事業承継の3つの種類

事業承継には、親族内承継・親族外承継・M&Aの3種類があります。

スムーズに事業承継を進めるためには、それぞれのメリット・デメリットを把握しておくことが大切です。

3種類の事業承継について詳しく解説します。

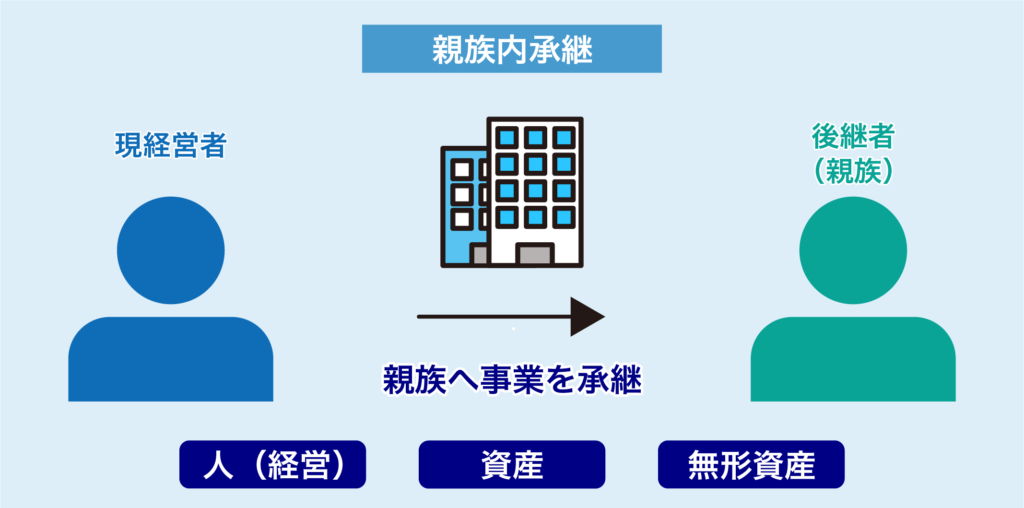

親族内承継

親族内承継とは、下図のように子どもや兄弟、配偶者などの親族に事業を引き継がせることです。

親族に事業を受け継ぐ意志がある場合、早い段階で後継者を確保できるでしょう。

また、経営に対する考え方が大きく変わることも少なく、スムーズな引き継ぎが可能です。

スムーズな引き継ぎによって削減できた時間を後継者や従業員への教育に充てられるほか、顧客の引き継ぎや相続税対策なども計画的に進めやすくなることは大きなメリットです。

注意点として、親族に受け継ぐ意志がない場合は事業承継ができない可能性が挙げられます。

帝国データバンクが14.2万社を対象に行った調査によると、2024年度の後継者不在率は全体の52.1%となっており、後継者不足が大きな問題となっている近年では、親族内での事業承継は減少傾向にあります。

参考:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

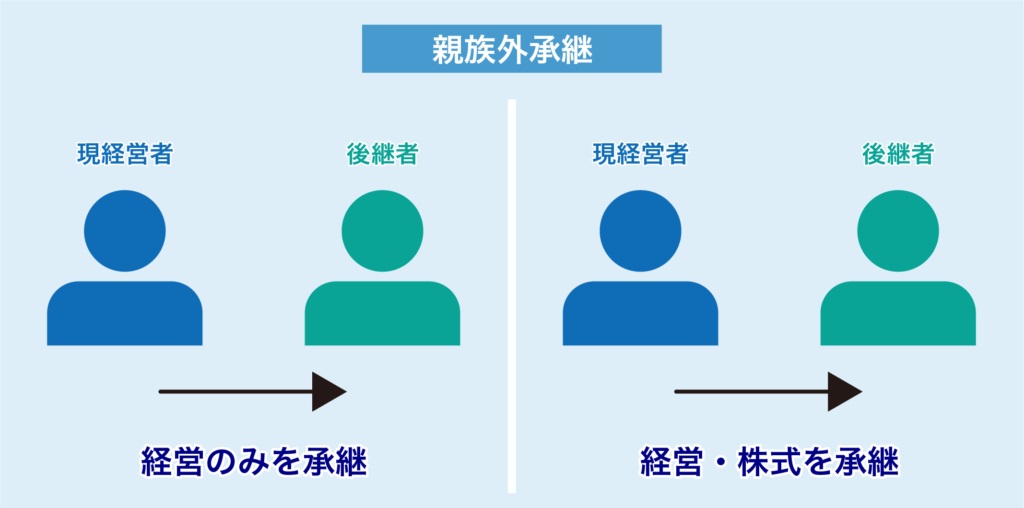

親族外承継

親族外承継は事業に関わりのある従業員や役員など、血縁関係がない人に事業を承継することで、下図のように2つの方法があります。

近年は後継者不足の問題を理由に、親族外承継の割合が増えつつあり、後継者の選択肢の幅が広い点がメリットといえるでしょう。

長年の間、事業に取り組んできた従業員への引き継ぎも可能になり、企業風土が大きく変化するリスクを避けられます。

親族外承継では株式譲渡が一般的なため、後継者は株式取得に必要な資金を準備する必要があります。

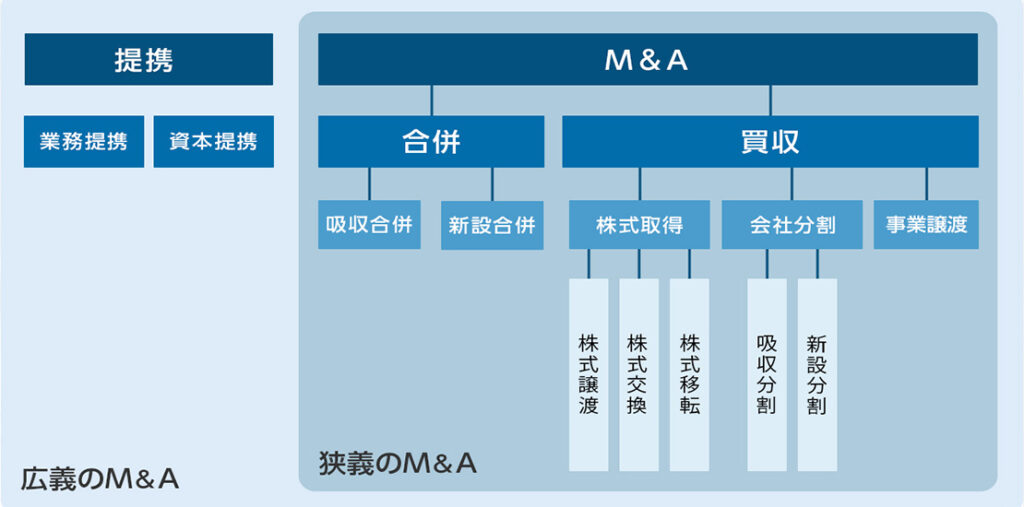

M&Aによる事業承継

承継では、M&Aによって社外の個人や企業に事業を引き継ぐことも選択肢として挙げられます。

M&Aでは、一般的に譲渡する側よりも規模が大きい企業が後継者となります。

後継者の選択肢が広いことから、近年では特に増えてきている事業承継の手段です。

M&Aの場合、従業員の雇用を守りやすくなるほか、経営基盤の安定化を図れる点も大きなメリットです。

承継先を自社で探すことは難しいですが、M&A仲介会社などへ相談することで自社に合った承継先を探してもらうことができます。

しかし、M&Aを活用する場合は、相手企業に対して自社の価値を魅力あるものにし、引き継ぐ価値があると理解を得る必要があります。

スムーズに承継先を見つけ、事業を承継する価値があると納得させるためにも、早い段階で自社の弱みを洗い出し、改善に努めることが大切です。

事業承継に関わる税金や費用

事業承継では、引き継ぐ後継者によって課税対象となる税金の種類や金額が異なるため、事前に把握しておく必要があります。

| 方法承継 | 発生する税金 | 詳細 |

|---|---|---|

| 相続 | 相続税 | ・会社の株式や不動産などの評価額に応じて課税 ・一定の条件を満たすことで「事業承継税制」による納税猶予や免除が可能 |

| 生前贈与 | 贈与税 | ・相続よりも税率が高い傾向がある ・事業承継税制の「贈与税の納税猶予」で軽減できる可能性あり |

| M&A | 譲渡取得税 | ・売却益に対して、原則約20%※1の税率がかかる ・会社売却益が大きい場合は高額になる可能性がある |

※1:所得税15%+住民税5%

上記以外にも、法人税や消費税、不動産取得税・登録免許税など状況に応じてさまざまな税金が発生します。

また、M&Aによる事業承継を専門家へ依頼する場合には別途費用が必要です。

依頼する相手によって発生する費用は異なり、着手金や相談料、中間・成功報酬などが挙げられます。

専門家への依頼には費用が必要ですが、円滑に承継を進めるためには専門的な知識やノウハウが求められるため、おすすめの方法です。

事業承継をサポートするM&Aベストパートナーズでは、着手金不要でご依頼いただくことが可能です。

初期費用が抑えられるだけでなく、成功報酬も譲渡価格ベースとしており、M&A後の統合プロセスまで一貫したサポートをさせていただきます。

事業承継の流れ

事業承継の流れは、一般的に以下のフローで行います。

各フローで行うべきことを解説します。

1.経営状況と課題の整理・把握

会社の経営状況や課題を明確にし、承継後に発生する可能性のあるリスクを洗い出します。

- 自社株や資産、借入金などの財務状況

- 後継者候補の有無

- 承継に向けて解決すべき課題

(税金や人材、業績など)

2.後継者の選定

親族や社内・外に後継者候補がいる場合は、以下のような教育と訓練を行います。

- 経営理念

- 事業内容

- 業界知識 など

適切な後継者が見つからない場合は、この段階で他企業への事業承継を選択肢の一つとして盛り込みましょう。

3.事業承継計画の策定

承継のタイミング(「いつ・誰に・何を」)や方法、財務計画・税務対策といった具体的な事業承継計画を策定します。

4.経営資源の移転

株式の移転や重要資産の引き渡しなどが含まれる非常に重要なフローで、以下のようなことを行います。

- 株式・資産の譲渡(相続や贈与、売却など)

- 取引先や金融機関、株主などへの引き継ぎ通知

各ステークホルダーへ通知する際は承継に至った経緯や今後の展望などを具体的に説明し、信頼性を失わないよう注意が必要です。

5.承継後のフォローアップ

承継後は、新経営者のサポートや従業員のサポートなど、フォローアップを行います。

これにより、新体制での経営を安定させることができます。

事業承継・事業継承を成功させる3つのポイント

事業承継・事業継承を成功ためには、3つのポイントを抑えることが大切です。

それぞれのポイントを解説します。

早い段階で準備を始める

事業承継や事業継承を行う場合、起こりうる問題を予測したうえで早めに準備に取り掛かることが大切です。

引き継ぎの際に必要となる準備は、後継者の選定や育成だけではありません。

承継後の経営が不安定にならないための財務の見直し、企業に対する信用を維持するためのステークホルダーへの事前説明など、後継者へ引き継ぐ前に対応するべき課題はさまざまです。

早めに準備を開始することで、予測していなかったトラブルにも柔軟に対応することができるでしょう。

支援施策を活用する

事業承継・事業継承では税金のほか、専門家へ依頼するときの費用も必要です。

多額の費用が発生しますtが、政府の支援施策を活用することで、金銭面での負担を軽減できる場合があります。

中小企業庁が公表している事業承継の支援施策は、補助金から税制まで幅広く用意されています。

「事業承継・引継ぎ補助金」など、さまざまな支援施策があるので、準備の段階で確認しておくとよいでしょう。

事業承継・事業継承の専門家へ相談する

事業承継には、税や法律に関するさまざまな知識とノウハウが必要で、手続きの進め方も、会社の規模によって大きく異なります。

事業承継を進める場合は、専門家に相談することで効率よく進めやすくなります。

準備や計画が不十分だった場合、承継・継承後にさまざまなトラブルが起きるリスクを背負うことになります。

リスクを防ぎ、円滑に事業の承継・継承を行うためには専門家への相談がおすすめです。

まとめ

事業承継・事業継承は、それぞれ引き継ぐ対象が異なり、多額の資金も必要です。

これから引き継ぎをしようと検討されている方は、事前に注意点や政府の支援施策などを確認しておきましょう。

また、事業承継・事業継承をスムーズに進めるためには、専門的な知識やノウハウも求められます。

費用は発生しますが、専門家へ依頼することで失敗のリスクを低減し、円滑な事業承継・継承ができるでしょう。

私たちM&Aベストパートナーズでは、M&Aのプロである専任アドバイザーが丁寧なヒアリングをもとに、最適な方法をご提案いたします。

また、着手金の設定をしておらず、コストを抑えたお手伝いを実現しています。

事業承継・事業継承にお困りの方は、まずはお気軽にM&Aベストパートナーズへご相談ください。事業を継続させるためのお手伝いを、私たちが全力でサポートいたします。

関連サイト:京都の遺品整理・生前整理なら優良事業者の山本清掃

関連サイト:相続した家の売却で知っておくべき重要ポイント【手続き・税金・節税対策】|プロレバ