医薬品の開発や製造、販売などに携わる製薬業界は、高齢化社会となった日本で重要な役割を担っています。

しかし、昨今の製薬業界には不安要素も多く、楽観視できる状況ではありません。

製薬業界の苦しい状況の打開策として、注目されているのが「M&A」です。

本記事では、製薬業界におけるM&Aの動向について、M&Aの専門家が市場動向を交えて解説します。

製薬業界のなかでの生き残りや新規参入を検討されている方はぜひ参考にしてください。

目次

製薬業界の市場動向

製薬業界における市場動向に関して、データに基づいた現状を解説します。

国内における製薬業界の市場動向

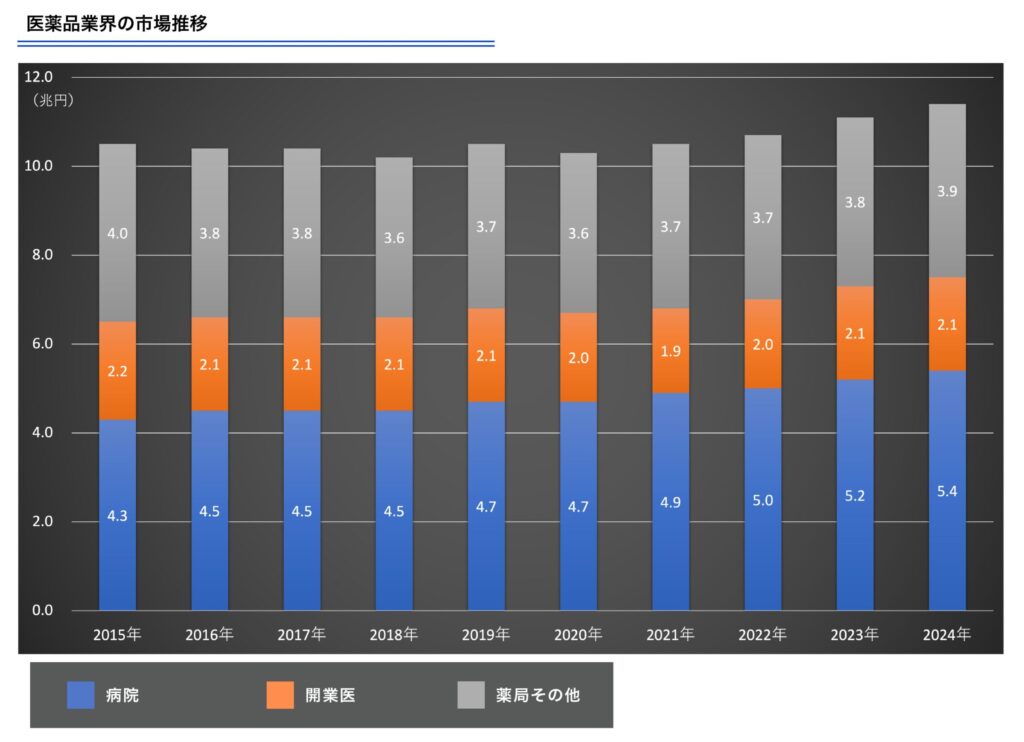

2015年以降の医薬品市場規模は、以下のように10兆円を超えた状態を維持しています。

参考:厚生労働省|医薬品業界の概況について

※グラフはIQVIA医薬品市場統計2015-2024年をもとに作成

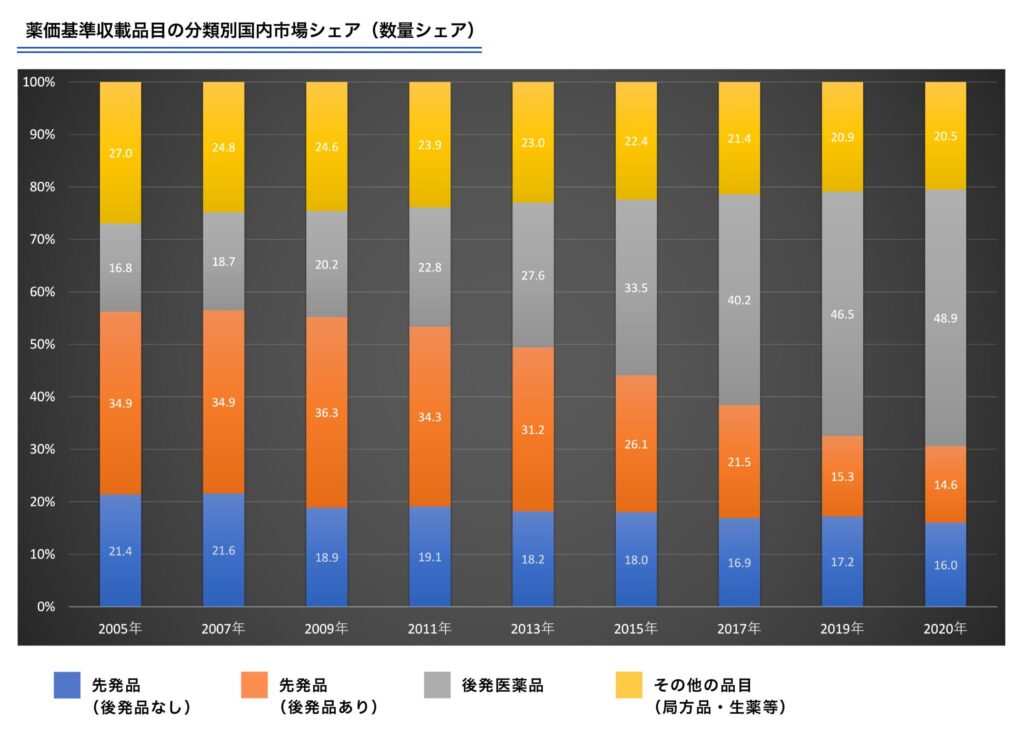

また、医薬品の種類別のシェアは次の通りです。

参考:厚生労働省|医薬品業界の概況について

※グラフはIQVIA医薬品市場統計2015-2024年をもとに作成

政府による普及啓発によって後発医薬品(ジェネリック医薬品)のシェアが拡大する一方で、先発医薬品のシェアは減少傾向にあります。

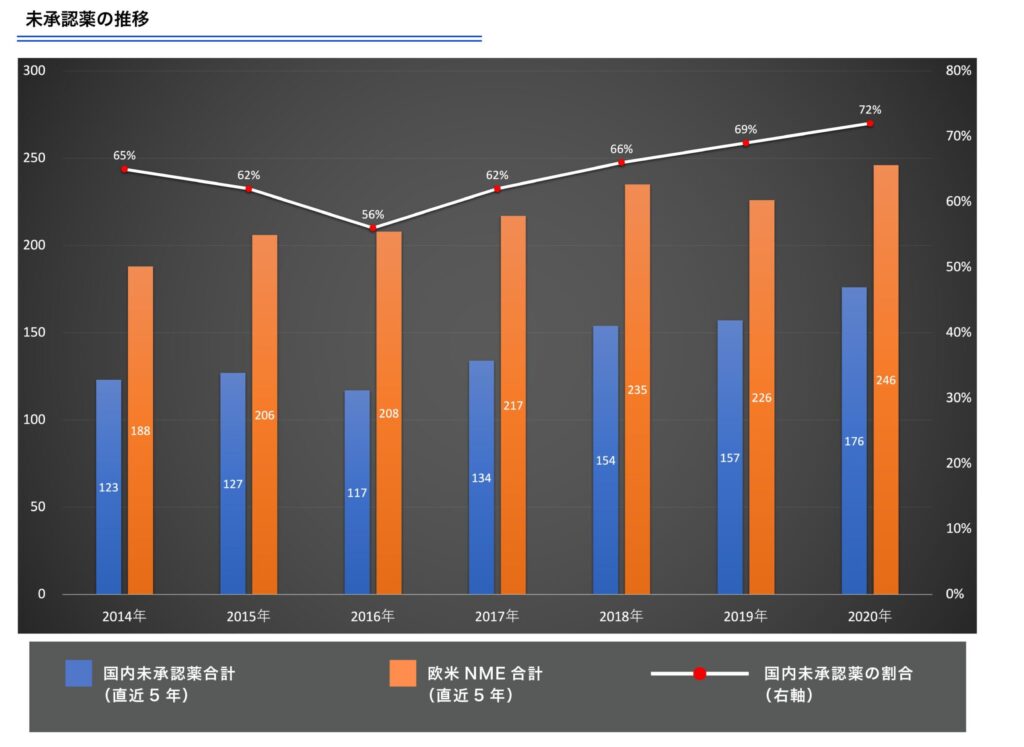

また、未承認薬の種類が増加しており、下表にあるとおり国内未承認薬は2016年には117品目でしたが、2020年には176品目まで増加しています。

国内で承認されていない海外製の新薬を個人輸入するケースも増えており、健康被害のリスク増大が懸念されています。

国内における製薬企業数の動向

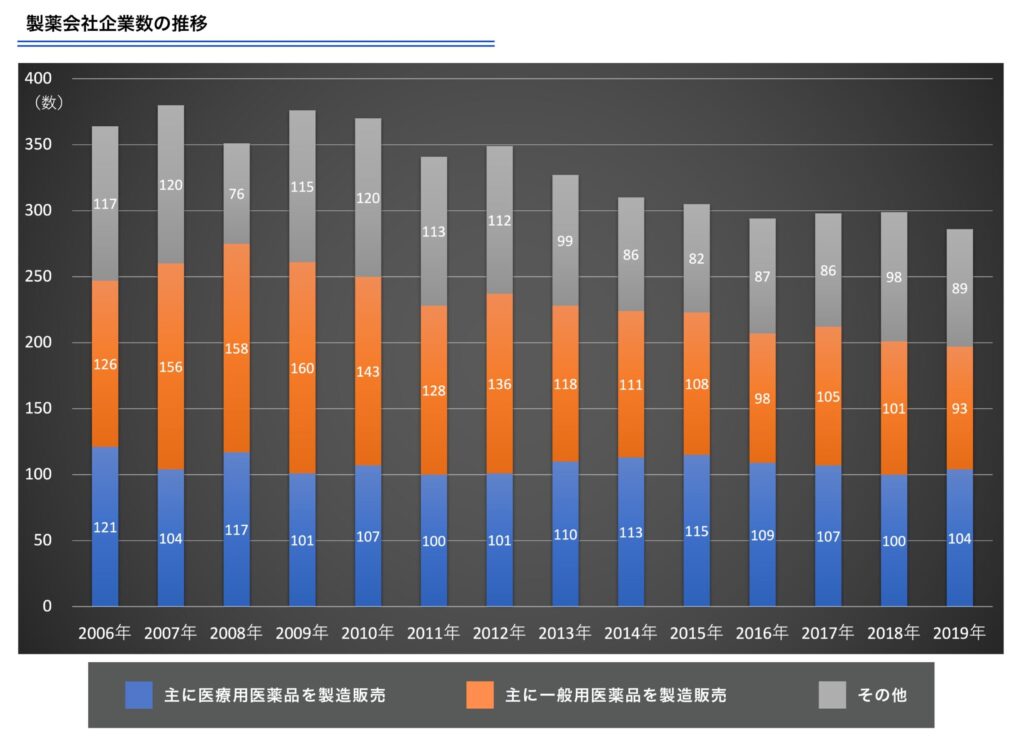

国内における製薬企業数の推移は以下のとおりです。

参考:厚生労働省|医薬品業界の概況について

※グラフは厚生労働省「医薬品・医療機器産業実態調査」をもとに作成

国内の製薬企業数は、2008年に一時的に減少した後に回復しましたが、2010年を境に一般医薬品を取り扱う製薬会社の企業数が減少傾向となっています。

一般医薬品は、先発医薬品の特許期間が終了してから発売されることが多く、競合他社との価格競争が生じやすいです。

そのような市場環境が、企業数減少にも関係していると考えられます。

製薬業界における海外市場の動向

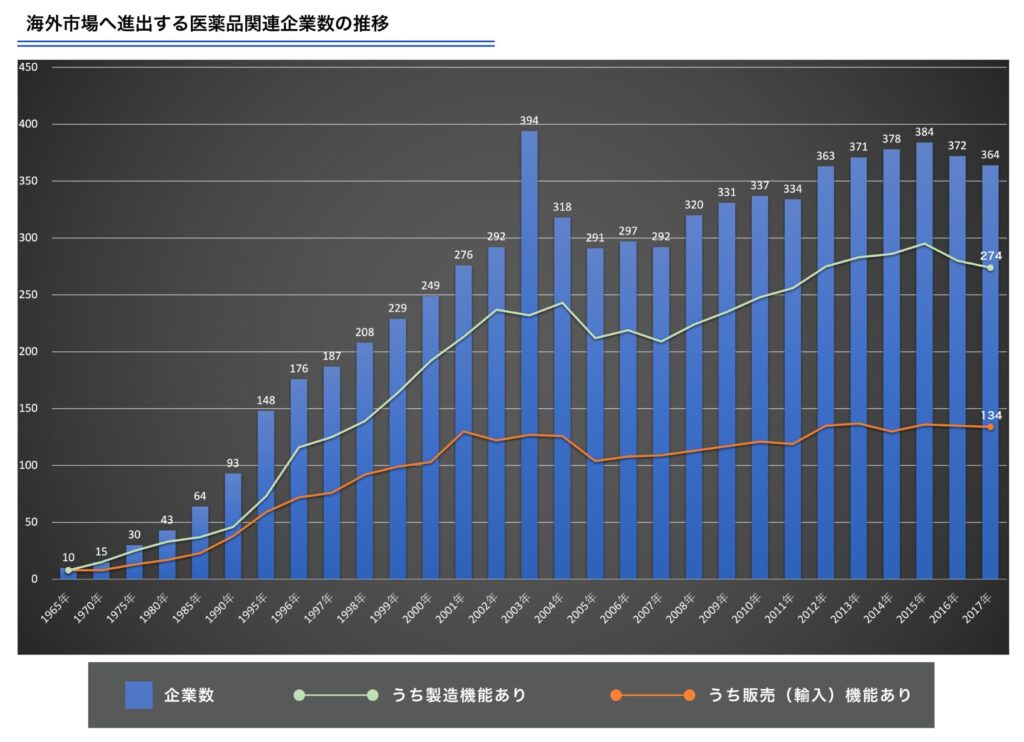

1965年に海外進出をした製薬関連企業は10社でしたが、年々増加しています。

参考:厚生労働省|医薬品業界の概況について

※グラフは日本製薬工業協会 DATA BOOK2019をもとに作成

また「医薬品産業ビジョン2021」によると、日本企業の2005年以降の海外売上高も増加を続け、2019年には6兆円を越す規模まで成長を遂げています。

製薬業界にM&Aが増加している理由

昨今の製薬業界において、「M&A」を行う企業が増えています。

なぜ製薬業界でM&Aが増加しているのか、3つの理由を解説します。

薬価改定による市場規模予測の確実性の低下

製薬業界では「薬価改定」の影響が大きく、市場規模が予測よりも縮小するといった特徴があります。

薬価改定は販売時の実際に取引される相場をもとに計算がされるため、薬価が下がる原因となります。

薬価改定で価格が下がってしまった場合、製薬会社の収益率低下につながり経営に大きな影響を与えます。

「医薬品業界の概況について」の調査によると、薬価制度の見直しによって「予測の確実性が下がった」と回答した企業は69社中56社と、大きな割合を占めています。

具体例として、2018年までの医薬品市場は1年あたり5.0%ほどの成長が見込まれていたにもかかわらず、薬価改定によって成長率が1.2%まで抑制されました。

また、従来の薬価改定は2年に1度の実施でしたが、2018年以降は毎年の実施に改正されています。

このような理由によって製薬会社の収益が低下し、経営体制の見直しを目的としたM&Aが増加していると考えられます。

日本の製薬市場への投資優先度の低下

薬価改定をはじめとする薬価制度の見直しは、日本における製薬市場への投資優先度を低下させる原因となっています。

厚生労働省の調査では、86社のうち10社が「投資優先度が下がった」、28社が「将来的に投資優先度が下がる可能性がある」と回答しています。

製薬業界への投資を見送る企業が増加を続けた場合、新薬の開発に必要な資金調達が困難になる可能性は否定できません。

新薬の開発は製薬会社にとって生命線ともいえる事業のため、投資の優先度が下がることは企業の存続に関わる問題として楽観視できない問題です。

このような問題を解決するためにM&Aを行い、企業規模を大きくして魅力ある投資対象企業を目指すケースもあります

医薬品卸売業の経営状況の悪化

製薬会社と密接に関わっている医薬品卸売業の経営状況は、製薬会社の経営にも大きく影響を及ぼします。

「医薬品業界の概況について」によると、医薬品卸業の売上総利益率・営業利益率は年々減少傾向にあります。

医薬品卸業の経営状況が悪化した場合、医薬品の流通経路が減少することで市場への供給が滞り、製薬会社の収益が減ってしまうリスクが考えられます。

この問題の解決策として、M&Aによって流通経路を確保し、収益の安定化を目指す企業が増えています。

製薬業界のM&Aによる事例

ここからは、実際に行われた製薬業界でのM&A事例をご紹介します。

大正製薬株式会社によるM&A

2019年、大正製薬株式会社はフランスにあるUPSA社の株式を取得して完全子会社化としました。

このM&Aにより、欧州での強固な事業基盤を獲得し、従来の日本・東南アジアにおける事業基盤との地域的な補完関係を構築したと発表しています。

なお、大正製薬は主力である一般用医薬品販売の伸び悩みによる経営の立て直しを目指し、2024年にMBOによる上場廃止を行なっています。

小林製薬株式会社によるM&A

小林製薬株式会社は、「梅」専門の健康食品を製造・販売を行なっている株式会社梅丹本舗を株式譲渡によって子会社化しました。

梅丹本舗が培ってきた健康食品に関するノウハウを活用し、自社の持つマーケティング戦略で売上拡大を目指すとしています。

ネクセラファーマ株式会社によるM&A

英国・日本で肺疾患の治療薬を製造しているネクセラファーマ株式会社は2023年、「そーせいグループ株式会社」という名前だったときにイドルシアファーマシューティカルズジャパン、韓国のIdorsia Pharmaceuticals Korea Co., Ltd.という2つの企業の株式を取得、子会社化を行いました。

この買収により、日本における臨床開発能力を高め、販売効率の向上、拡大を目指すとしています。

参考:そーせいグループ株式会社(現:ネクセラファーマ株式会社)|イドルシア社の日本およびAPAC事業(中国を除く)取得について

まとめ

製薬業界は、海外市場への進出が活発となっている一方で、薬価改定による不安定な収益予測や投資優先度の低下など、さまざまな課題を抱えています。

このような課題を解決させ、経営基盤の強化や販路拡大を目的として、近年ではM&Aが盛んに行われています。

しかし、M&Aに関する専門的知識やノウハウがない場合、相手企業の選定や複雑な各種手続きを行うことができません。

「収益拡大を目指して施策を検討したい」「新たな研究開発の環境が欲しい」などのお悩みがある方は、まずは私たちM&Aベストパートナーズへご相談ください。

専任アドバイザーが丁寧に悩みをお伺いし、最適な方法のご提案をさせていただきます。