「後継者がいない…」「経営状況が悪くなった…」など、さまざまな理由で会社をたたもうか悩まれる方は少なくありません。

特に、後継者不足は社会問題として多くの企業の課題となっています。

しかし、会社をたたむ際にはデメリットが伴うため、慎重な判断が必要です。

そこで本記事では、会社をたたもうと判断する基準や、生じるデメリットについて詳しく解説します。

あわせて大切にしてきた会社や従業員を守れる「たたむ」以外の方法についてもご紹介するので、将来が不透明になり、会社をたたむか悩まれている方はぜひ参考にしてください。

↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓

目次

会社をたたむ判断基準

会社をたたもうと考える主なタイミングや判断基準は以下のようなことが挙げられます。

- 後継者が見つからない

- 資金調達が難しい

- 市場競争に勝てない

- 従業員の高齢化が進み人手が足りない

上記以外にも、経営者の方の考えによってさまざまなタイミングで会社をたたむことが検討されるでしょう。

会社をたたむことで生じるデメリット

会社をたたむことで、苦しい経営状況から解放されることはできますが、デメリットも存在します。

手続きが頻雑

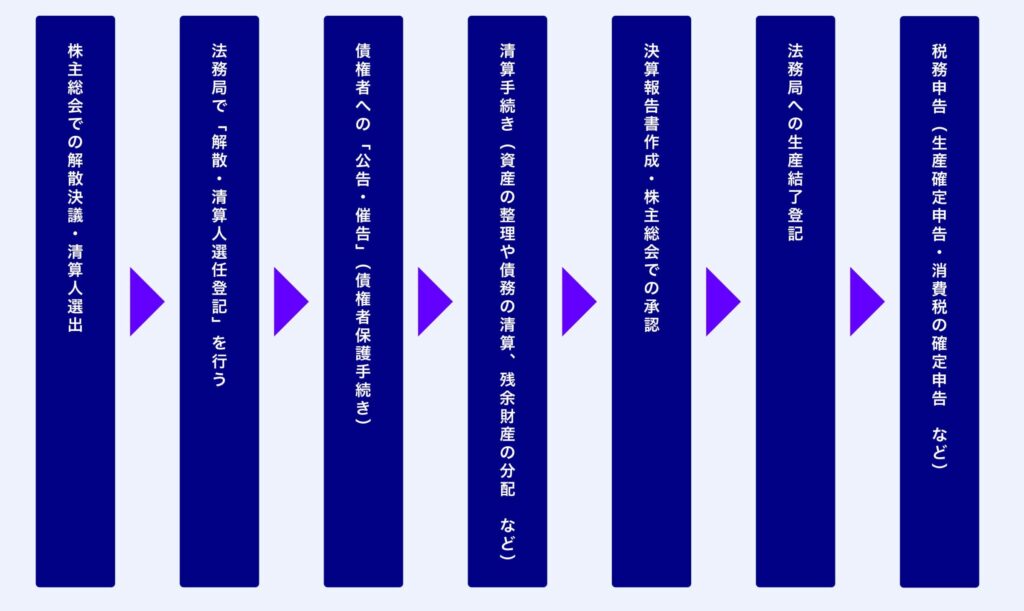

会社をたたむ場合、一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

さまざまな事情によって会社をたたむことを決断しても、頻雑な手続きに追われることになります。

高額な費用がかかる場合がある

会社の清算手続きをする場合、以下の費用が発生します。

- 登記費用:41,000円

- 官報公告費用:33,000円〜

- 専門家への報酬:数万円〜(依頼先や内容によって異なる)

- その他の費用:登記事項証明書の取得や株主総会にかかる費用など

上記のように、手続きごとに費用が発生するため、特に経営状況の悪化が原因の場合は余計な負担となるでしょう。

従業員が路頭に迷う

会社をたたんだ場合、長く会社へ貢献してくれた従業員との労働契約は消滅し、実際には生産に先立ち解雇することが一般的です。

再就職先の紹介などができれば従業員の生活に大きな支障が生じないケースもありますが、多くの従業員は混乱するでしょう。

共に会社を支えてくれた従業員が路頭に迷うことは、経営者にとって非常に苦しい判断となります。

「たたむ」以外にM&Aという選択肢も

会社をたたんでしまう場合、費用がかかるだけでなく大切に守ってきた会社を消滅させ、共に頑張ってきた従業員を解雇することになります。

しかし、M&Aという選択肢を選ぶことで、会社、そして従業員を守れる可能性があります。

M&Aで得られるメリット

会社をたたまず、M&Aを選択することで得られる主なメリットは以下のとおりです。

- 会社・事業を引き継ぎ存続ができる

- 後継者不足の解消

- 従業員の雇用を維持

- 相手企業の資本を活用して経営基盤の立て直しが可能

- M&Aによる対価が得られる

- 経営者の個人保証からの解放

「M&A」という単語は、ネガティブなイメージを抱かれる方が少なくありません。

しかし、上記のようにさまざまなメリットがあり、手法によっては経営者も会社に残り、大切な会社の立て直しを図ることも可能です。

M&Aが有効なケース

M&Aによってメリットが得られるケースは、以下のような状態となっている会社が多いです。

- 事業を存続させたいが後継者がいない

- 技術や人材、顧客に魅力がある

- 資金調達さえできれば事業拡大や立て直しが見込める

- 経営者が早期リタイアやセカンドキャリアを目指す場合

一方で、完全に資産が赤字となりブランド力も弱い場合や、適切な財務管理がされていない場合、事業そのものの将来性が見込めない場合などは、相手企業が見つからない可能性があります。

M&Aを成功させるためのポイント

M&Aを成功させ、会社の存続させるためには以下のポイントを押さえることが大切です。

- 目的を明確にする:

経営の立て直しや後継者問題の解消、事業拡大に向けた成長戦略など、課題を整理して目的を明確にする。 - 自社の分析を正確に実施する:

財務状況や強みだけでなく、抱えている課題などを可視化する。 - 信頼できるM&Aの専門家へ依頼する:

専門家へ依頼することで、相手企業とのマッチングだけでなく、スムーズなM&Aの実行ができる。 - 従業員や取引先、株主への配慮を怠らない:

ステークホルダーへの誠実な対応が、M&A実施後の良好な関係維持につながる

会社を次世代へつなぐならM&Aベストパートナーズにお任せください!

経営者が会社をたたむ場合、理由はさまざまですが決断には多くの葛藤が生じます。

これまで大切に育ててきた会社、生き残りや成長のために必死に働いてくれた従業員のことを想うと、判断は非常に難しいでしょう。

そのような場合は、M&Aを活用して事業を譲渡、または承継し、新たなスタートを目指してみてはいかがでしょうか。

私たちM&Aベストパートナーズは、これまで多くの企業のM&Aを成功させてきた豊富な実績がございます。

会社をたたむのではなく、「M&Aによって大切な会社と従業員を守り。次世代へとつなげたい」と選択される方は、ぜひ一度M&Aベストパートナーズまでご相談ください。

まとめ

会社をたたむ場合、経営者は「会社の歴史に幕を落とすこと」や「従業員の今後の生活」に悩み、苦渋の決断をすることになります。

しかし、M&Aなら会社を存続できるだけでなく、従業員の雇用も守れる可能性があります。

M&Aを活用し、次世代へ事業をつなぎたいとお考えの方は、ぜひM&Aベストパートナーズにお任せください。

各業種に特化した専任アドバイザーが、会社の未来を守るためのサポートをさせていただきます。